Poohsi

중국의 사회와 문화 본문

중국의 사회와 문화

제1부 중국의 사회구성과 구조적 문제

제1장 사회구성의 기본 단위로서의 가족

제2장 여성의 사회적 지위 변화

제3장 인구정책의 변화와 사회적 영향

제4장 호구제도가 만들어 낸 ‘2등 시민’

제5장 사회 불평등의 심화와 대처방안

제2부 중국의 주요 사회문화적 현안

제6장 중국 교육의 어제와 오늘

제7장 시민사회와 비정부기구(NGO)

제8장 경제성장 이면의 환경·자원 문제

제9장 의료와 관광에 비친 복지와 여가

제10장 모방·복제와 ‘짝퉁천국’의 재조명

제3부 중국 문화의 어제와 오늘

제11장 전통 종교와 오늘날의 종교 부흥

제12장 관시 문화의 원리와 현대적 변용

제13장 국학과 전통문화의 재발견

제14장 중화주의와 중국의 꿈

제15장 중국 밖의 중국인: 화교

2강. 여성의 사회적 지위의 변화

가 송대 이후 중국에서는 내외유별과 남존여비 사상에 입각한 유교적 가부장제 원리가 사회질서의 근간으로 작용하였다. 이에 따라 중국 여성들은 삼종사덕, 칠거와 같은 남성 중심적인 이념을 내재화해야 했으며, 전족과 같은 봉건적 관행을 따라야 하는 등 매우 종속적인 위치에 처해 있었다.

나 전통 시대 중국 여성의 종속적인 지위는 혼인 관행에서도 잘 드러난다. 혼인의 일차적 기능은 남자 집안의 대를 잇기 위해 자녀를 생산하는 것이었으며, 혼인 과정 역시 부계친집단 간의 여자와 재화의 교환이라는 속성을 지니고 있었다. 이러한 속성은 동양식, 서입혼 등 특수한 혼인 형태에서 더 잘 나타난다.

다 변법운동 과정에서 등장한 남녀평등사상은 20세기 초 신문화운동을 거치면서 도시와 지식인 사회에서 점차 확산하였다. 호접(胡蝶)과 송씨(宋氏) 세 자매는 당시의 신여성을 대표했다. 국민당과 공산당은 근대화의 방법은 서로 달랐으나 봉건적 관습을 철폐하고 여성 권리를 신장해야 한 다는 점에서는 생각이 같았다.

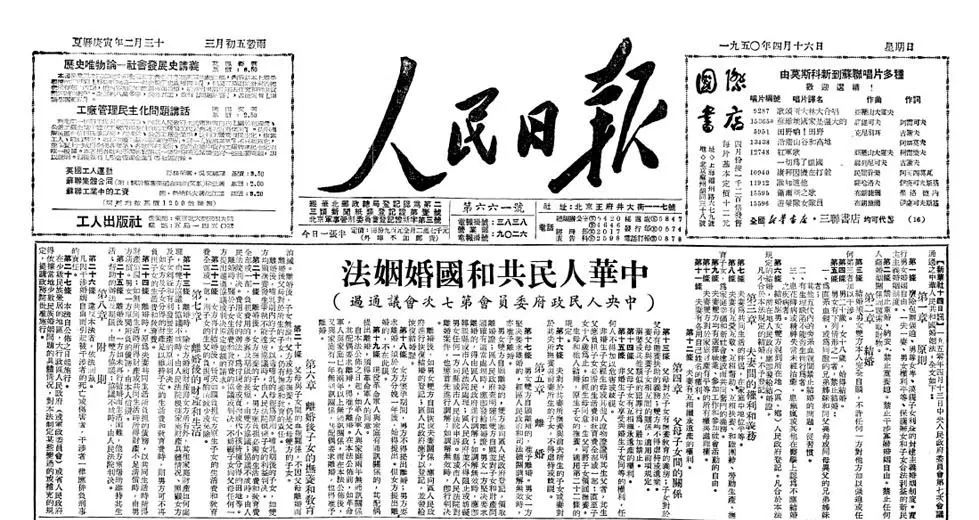

라 건국 직후 중국은 <혼인법>을 통해 남녀차별의 관습을 철폐하고 여성 권리를 신장시키고자 했다. 중국공산당과 마오쩌둥의 여성관은 ‘妇女能顶半边天’이라는 구호에 집약되어 드러난다. 농촌 집체 와 도시 단웨이 제도의 영향으로 가부장제의 근간이 해체되고 여성의 사회경제 활동 참여가 확대되었는데, 이는 농촌보다 도시 지역에서 확연했다.

마 개혁개방 이후 여성 지위는 관점에 따라 견해가 다를 수 있다. 농촌에서는 민공조 흐름으로 인해 기혼 여성들이 가사노동과 농업 생산이라는 이중의 부담을 떠안아야 했으며, 미혼 여성들은 민공 조에 합류하여 경제활동에 참여했다. 도시에서는 시장경제의 발전에 따라 여성의 사회참여와 경제권이 향상되었으나 기업의 합리성 중시 경향과 함께 성차별을 정당화하는 현상도 생겨났다.

바 2000년 이후 높은 이혼율이 새로운 사회문제로 대두되었다. 바링허우(80后)세대의 혼인 관행과 ‘包二奶’로 불리는 현대판 축첩 현상이 이혼 증가의 주요 요인이다. 개혁개방 이후의 변화된 현실 을 반영하여 <혼인법>이 개정되었으며, 2021년부터는 <민법전>에서 혼인, 가정, 여성 관련 문제 를 법률적으로 규정하고 있다.

☆ 삼종사덕(三從四德)

전근대 시기 유교적 가부장제에서 중국 여성은 평생에 걸쳐 삼종사덕의 미덕을 갖출 것이 요구되었 다. 삼종(三從)은 결혼 전에는 아버지(父), 결혼 후에는 남편(夫), 남편 사망 후에는 아들(子)을 따라야 한다는 규범이다. 사덕(四德)은 여성이 갖춰야 할 네 가지 덕목으로 마음씨(德), 말씨(言), 맵시 (容), 솜씨(功)를 가리킨다.

☆ 전족(纏足)

어린 여성의 발을 천으로 동여맨 후 가죽신을 신겨 성인이 되어서도 발이 커지지 않게 했던 전근대 의 관습이다. 당대(唐代) 후기 궁중 무희(舞姬)들 사이에서 시작하였으며, 이후 귀족 사회에서 모방하여 확산하다가 명·청(明·淸)대에는 평민 사회에서 일반화하였다. 전족한 발의 모습이 연꽃처럼 아름 답다고 하여 3촌금련(三寸金蓮)으로도 불렸다.

☆ 동양식(童養媳)

3-6세의 어린 여자아이를 남자 집으로 데려와 키운 후에 10대 중반이 되면 며느리로 삼는 전통적 혼인 방식이다. 아이(童)를 키워(養) 며느리(媳)로 삼는다는 의미이다. 경제적 형편이 어려운 집안에 서 혼인 비용을 줄이기 위해 행했으며 고부(姑婦) 갈등을 줄이는 기능도 있었다.

☆ 하늘의 절반(半边天)

‘妇女能顶半边天’의 줄임말이다. 남녀의 평등에 대한 마오쩌둥과 중국공산당의 인식이 잘 반영되어 있다. 중화인민공화국 수립 직후 남녀평등 정책을 시행하면서 유사한 구절이 사용되었으며, 대약진운동 시기 마오쩌둥이 여성의 주체성과 생산 참여의 필요성을 강조한 이후 널리 사용되었다.

☆ 혼인법(婚姻法)

중국의 가족과 혼인 제도의 근간을 규정하고 있는 법률이다. 사회주의 중국의 첫 번째 법률로 1950년에 입법, 시행되었으며, 이후 사회변화를 반영하여 1980년과 2001년에 개정되었다. 2021년 <民法典> 시행과 함께 폐지되었으며 관련 내용은 제5편 ‘혼인가정’ 편에 개정·수록되어 있다.

가. 송대 이후 중국 사회의 여성관과 유교적 가부장제의 강화

송대 이후 중국 사회에서는 유교적 이념이 더욱 심화되면서 내외유별(內外有別, 남녀의 생활 영역을 구분해야 한다는 원칙)과 남존여비(男尊女卑, 남성이 여성을 지배하는 것이 당연하다는 사상)가 사회질서를 유지하는 중요한 원리로 작용했다. 특히, 송대 이후 성리학(程朱理學)이 국가 이데올로기로 자리 잡으면서, 여성의 역할은 더욱 엄격하게 제한되었다.

1) 삼종사덕(三從四德)과 여성의 덕목

여성은 유교적 덕목을 내재화해야 했으며, 대표적인 윤리 규범으로 **삼종사덕(三從四德)**이 강조되었다.

- 삼종(三從): 여성이 살아가면서 반드시 따라야 할 세 가지 대상

- 어린 시절에는 아버지를 따른다 (未嫁從父)

- 결혼 후에는 남편을 따른다 (既嫁從夫)

- 남편이 사망하면 아들을 따른다 (夫死從子)

- 사덕(四德): 여성이 지켜야 할 네 가지 미덕

- 부덕(婦德): 정숙하고 절제하는 태도

- 부언(婦言): 부드럽고 점잖은 말씨

- 부용(婦容): 단정하고 단아한 외모

- 부공(婦功): 바느질, 직조, 요리 등의 집안일 능력

이러한 도덕 규범은 여성의 삶을 전적으로 가정 내의 역할에 종속시키고, 공적 영역에서의 활동을 철저히 배제하는 결과를 낳았다.

2) 전족(纏足)과 여성의 신체적 종속

송대 이후 여성들에게 가장 강제되었던 봉건적 관습 중 하나는 **전족(纏足, 작은 발을 만들기 위해 발을 묶는 풍습)**이었다.

- 전족은 원래 당대(唐代) 궁중의 무희들 사이에서 시작되었지만, 송대 이후에는 상류층 여성들 사이에서 미의 기준으로 자리 잡았다.

- 여성의 발을 강제로 묶어 성장이 멈추게 함으로써 작은 발(약 7~10cm)을 만들었으며, 이는 기품 있는 여성성을 상징한다고 여겨졌다.

- 그러나 실제로 전족은 여성의 자유로운 활동을 극도로 제한하여, 가정 내에서 순종적인 역할을 수행하도록 만들었다.

- 전족을 한 여성들은 걸을 때 균형을 잡기 어려웠기 때문에 바깥출입이 제한되었고, 이는 여성의 사회적 활동을 더욱 억압하는 결과를 낳았다.

이러한 유교적 가부장제와 봉건적 관습들은 여성들이 독립적인 사회적 역할을 수행하는 것을 철저히 막고, 오직 남성의 부속물로서 기능하도록 만들었다.

나. 전통 중국 사회의 혼인 관행과 여성의 종속적 지위

전통 중국 사회에서 여성의 종속적 지위는 혼인 제도에서도 명확히 드러난다. 혼인의 주요 목적은 단순한 부부 관계의 형성이 아니라 부계 혈통을 유지하고 가문을 잇는 것에 있었다. 따라서 결혼은 개인의 감정보다 가문의 이익과 사회적 규범에 따라 결정되는 경우가 많았다.

1) 혼인의 주요 기능과 여성의 역할

- 혼인은 남성 집안의 계승을 위한 도구로 여겨졌으며, 여성의 가장 중요한 역할은 아들을 낳는 것이었다.

- 만약 여성이 아들을 낳지 못하면, 이혼(칠거지악, 七去之惡의 하나) 당하거나 후처를 들이는 경우가 많았다.

- 여성은 결혼 후 시댁에 완전히 종속되었으며, 시어머니의 권위 아래 놓였다.

2) 부계 친족 집단 간의 '교환'으로서의 혼인

중국 전통 사회에서 혼인은 단순한 개인 간의 결합이 아니라 부계 친족 집단 간의 교환 관계로 작용했다.

- 혼인은 여성과 재화를 교환하는 성격을 띠고 있었으며, 신부 측이 신랑 집안에 혼례 비용(지참금)을 제공하는 것이 일반적이었다.

- 이러한 경향은 특히 동양식(童養媳), **서입혼(序入婚)**과 같은 특수한 혼인 형태에서 더욱 뚜렷하게 나타났다.

3) 특수한 혼인 형태와 여성의 희생

① 동양식(童養媳, 어린 며느리 제도)

- 어린 나이에 신부를 데려와 남편 집에서 길러 성인이 되면 혼인시키는 제도

- 가난한 집안의 딸이 주로 해당되었으며, 어린 나이부터 시가의 노동력을 제공해야 했다.

- 이러한 여성들은 대부분 남편의 ‘여동생’처럼 성장하면서도, 엄격한 규율 아래 놓여 있어 독립적인 삶을 살기 어려웠다.

② 서입혼(序入婚, 여성이 신랑 집안으로 들어가는 혼인 형태)

- 남성 집안의 경제적 사정이 어려울 때, 신부 측에서 비용을 부담하면서 결혼하는 방식

- 신부가 경제적 지위를 갖고 있어도 남성 가문의 일원이 되어야 했고, 본래 집안과의 연계는 약화되었다.

③ 재가(再嫁, 재혼)의 금기

- 여성은 원칙적으로 **한 남편에게만 충성을 바쳐야 한다는 원칙(從一而終)**에 따라, 남편이 사망해도 재혼이 제한되었다.

- 명·청 시대에는 열녀(烈女, 정절을 지킨 여성)에게 정려(旌閭, 열녀를 기리는 정표)를 내려, 이를 사회적 미덕으로 장려했다.

- 반면, 남성은 첩(妾)을 둘 수 있으며, 정실부인이 사망한 경우 자유롭게 재혼할 수 있었다.

요약: 전통 중국 사회에서 여성의 종속성

송대 이후 중국 사회에서 유교적 가부장제는 여성의 삶을 철저히 가정과 남성 중심 사회에 종속시켰다.

- 여성은 삼종사덕을 내면화해야 했으며, 전족과 같은 봉건적 관습을 따르는 것이 미덕으로 여겨졌다.

- 혼인은 여성 개인의 선택이 아니라 가문의 필요에 따라 이루어졌으며, 부계 사회의 일원으로서 기능해야 했다.

- 특수한 혼인 관행(동양식, 서입혼 등)은 여성의 독립성을 더욱 억압하는 역할을 했다.

다. 근대 이후 중국의 여성 지위 변화와 법적 제도화

19세기 말 **변법자강운동(變法自強運動, 1898년)**을 계기로 서구의 근대 사상이 중국에 유입되면서 여성 해방에 대한 논의가 시작되었다. 이후 **신문화운동(新文化運動, 1910~1920년대)**을 거치면서 남녀평등 사상이 지식인과 도시 사회를 중심으로 확산되었고, 이는 20세기 중국 사회에서 여성 지위를 변화시키는 중요한 동력이 되었다.

1) 변법자강운동과 여성 해방 사상의 등장

**변법자강운동(戊戌變法, 1898년)**은 청말 지식인들이 서구식 개혁을 추진하면서 근대적 국가로 나아가려 했던 운동이다.

- 이 과정에서 일부 개혁파 지식인들은 봉건적 전통을 철폐하고 여성의 교육과 권리를 확대해야 한다는 주장을 펼쳤다.

- 그러나 변법운동이 100일 만에 실패하면서 여성 해방 사상은 크게 확산되지 못했고, 이후 신문화운동을 통해 본격적으로 논의되었다.

2) 신문화운동과 신여성(新女性)의 등장

**신문화운동(新文化運動, 1915~1920년대)**은 전통 유교 윤리를 비판하고 서구의 근대 사상을 받아들이려는 지식인 운동이었다.

- 남녀평등 사상과 여성 교육의 중요성이 강조되었으며, 이 과정에서 **신여성(新女性)**이라는 개념이 등장했다.

- 대표적인 신여성으로는 호접(胡蝶)과 송씨(宋氏) 세 자매가 있었다.

- 호접(胡蝶): 1920~30년대 중국 영화계의 대표적인 여성 배우로, 독립적인 여성상을 표현하며 신여성의 상징이 되었다.

- 송씨(宋氏) 세 자매: 송애령(宋蔼龄), 송경령(宋庆龄), 송미령(宋美龄)으로, 각각 금융, 정치, 외교 분야에서 활동하며 여성의 사회 참여를 확대하는 데 기여했다.

이 시기부터 여성 교육의 기회가 확대되었고, 일부 여성들은 적극적으로 사회 활동에 참여하기 시작했다.

3) 국민당과 공산당의 여성 정책 비교

20세기 초, 국민당과 공산당은 중국 사회를 근대화하는 방법에서는 차이가 있었지만, 봉건적 여성 억압을 철폐해야 한다는 점에서는 의견이 일치했다.

(1) 국민당(國民黨, 1920~1949년)

- 1927년 이후 난징정부를 수립한 국민당은 서구식 근대화를 추진하면서 여성의 교육 기회를 늘리고 일부 전통적 혼인 관행을 개혁했다.

- 그러나 국민당 내 보수 세력의 영향으로 전족과 일부혼(一夫多妻制) 철폐 등은 제대로 이루어지지 않았다.

(2) 공산당(共產黨, 1920년대~현재)

- 공산당은 남녀평등을 보다 적극적으로 추진했으며, 마오쩌둥(毛泽东)은 “妇女能顶半边天”(여성이 하늘의 절반을 떠받친다)라는 구호를 통해 여성의 사회적 역할을 강조했다.

- 1949년 건국 직후 <혼인법(婚姻法, 1950년)>을 제정하여 강제 결혼, 조혼(早婚), 일부다처제(一夫多妻制)를 금지하고, 여성의 이혼권을 보장하는 등 법적 지위를 대폭 강화했다.

4) 사회주의 체제에서 여성 지위 변화 (1950~1970년대)

건국 이후 중국 사회주의 체제에서는 여성의 경제활동 참여가 강제되면서 전통적인 가부장제가 약화되었다.

(1) 농촌 집체(集体) 노동과 여성 역할

- 대약진운동(大躍進運動, 1958~1962년)과 문화대혁명(文化大革命, 1966~1976년) 시기에는 농촌 여성들도 공산주의적 노동 조직(공사, 인민공사)에 편입되었다.

- 가부장적 가족 구조가 약화되었고, 남성과 함께 생산 노동에 참여하면서 여성의 경제적 역할이 증대되었다.

- 그러나 농촌 여성들은 여전히 가사노동과 생산노동을 동시에 부담해야 하는 이중 노동(雙重勞動)을 떠안았다.

(2) 도시 단웨이(单位) 제도와 여성의 직업 진출

- 도시는 국유기업과 정부기관을 중심으로 한 단웨이(单位, 직장 단위 조직) 제도가 형성되면서, 여성들도 적극적으로 노동시장에 편입되었다.

- 여성 노동자들은 사회주의 건설을 위한 필수적 노동력으로 간주되었으며, 직장에서 일정한 급여와 복지를 제공받았다.

- 그러나 직장에서 여성은 여전히 낮은 직급에 머무르는 경우가 많았으며, 임금 격차도 존재했다.

5) 개혁개방 이후 여성의 지위 변화 (1980년대 이후)

1978년 덩샤오핑(邓小平)의 개혁개방(改革开放) 정책 이후, 중국 사회는 시장경제 체제로 변화하면서 여성의 지위에도 새로운 변화가 나타났다.

(1) 농촌 여성의 변화: 민공(民工) 현상과 이중 부담

- 농촌에서는 기혼 여성들이 가사노동과 농업 생산을 동시에 감당해야 하는 이중 부담을 떠안게 되었다.

- 많은 미혼 여성들은 민공(民工, 농촌에서 도시로 유입된 노동자층)으로 도시로 이동하여 공장 노동에 종사했다.

- 그러나 도시에서 여성 노동자들은 저임금과 열악한 근로환경에 시달리면서 노동권이 제대로 보장되지 않았다.

(2) 도시 여성의 변화: 경제적 자립과 성차별 문제

- 도시에서는 여성의 사회참여와 경제적 권리가 확대되었으나, 동시에 성차별 문제도 심화되었다.

- 기업들은 합리성(合理性)과 효율성(效率性)을 중시하는 시장 논리를 내세우며 여성 채용을 기피하는 경우가 많았다.

- 이에 따라 여성들은 노동시장 진입에서 불리한 위치에 놓이게 되었으며, 승진 기회에서도 차별을 받는 경우가 증가했다.

6) 현대 중국 여성의 지위와 법적 보호 (2000년 이후)

2000년 이후, 중국 사회에서는 높은 이혼율과 현대판 축첩 현상이 새로운 사회문제로 떠올랐다.

(1) 높은 이혼율과 바링허우(80后) 세대의 혼인 관행 변화

- 개혁개방 이후 태어난 바링허우(80后) 세대는 개인주의적 가치관을 중시하면서 결혼보다는 개인의 삶을 중시하는 경향을 보였다.

- 이에 따라 이혼율이 급증하였으며, 특히 도시 지역에서 결혼에 대한 전통적 가치가 약화되었다.

(2) 현대판 축첩 현상: ‘包二奶(바오얼나이)’

- 일부 부유층 남성들은 경제적 능력을 이용하여 ‘包二奶(바오얼나이, 첩을 두는 현대적 형태의 축첩)’ 문화를 형성하였다.

- 이는 전통적인 일부다처제(一夫多妻制)가 금지된 상황에서 불법적이지만, 사회적으로 만연한 현상이 되었다.

(3) 법적 대응: <혼인법> 개정과 <민법전> 도입 (2021년)

- 중국 정부는 이혼 증가와 성차별 문제 해결을 위해 <혼인법>을 개정하였다.

- 2021년부터 **<민법전(民法典)>**을 통해 혼인, 가정, 여성 관련 법률을 체계적으로 규정하고 있다.

결론: 중국 여성 지위의 변화와 과제

- 중국 사회에서 여성 지위는 20세기 초 변법운동과 신문화운동을 거치면서 변화를 시작했다.

- 공산당 체제에서 여성의 노동시장 참여가 확대되었지만, 여전히 성차별과 가사노동 부담 문제는 해결되지 않았다.

- 개혁개방 이후 경제적 자유가 확대되었지만, 현대판 축첩 현상과 노동시장 내 성차별 문제는 새로운 도전 과제로 남아 있다.

1. 근대 이전 중국의 가부장제 질서와 여성의 지위에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 한(漢)∼당(唐)대에 가부장제가 확립되고 여성의 지위가 낮아졌다.

2 유교의 예법과 내외유별 사상은 여성의 종속적 지위를 정당화했다.

3 전족은 명·청(明·淸)시대에 들어 서민들 사이에서도 일반화되었다.

4 전통 시기 혼인은 부계친 집단 간 여성-재화 교환의 속성을 지녔다.

〔답〕 1, 한(漢)~당(唐) 시기에는 여성에 대한 억압과 규제가 적었고 이혼의 자유도 사회적으로 보장되었다. 유교에 바탕을 둔 남성 중심적 가부장제 사회질서가 확립된 것은 송대(宋代)에 이르러서이 며 이 시기에 여성의 지위가 현저하게 낮아졌다.

2. 다음 중 중국 여성의 종속적 사회 지위를 반영하는 한자어/중국어 표현으로 볼 수 없는 것은?

1 三從四德 2 三寸金蓮 3 半边天 4 二奶

〔답〕 3, ‘半边天’, 즉 ‘하늘의 절반’은 ‘여성이 하늘의 절반을 지탱한다’는 표현의 줄임말이며 마오쩌둥과 중국공산당의 남녀평등사상을 가장 명료하게 보여준다. 마오쩌둥과 중국공산당은 중국 여성이 계급적 속박과 봉건적 악습이라는 이중의 굴레에 매여있기 때문에, 여성 해방을 통해 사회주의혁명 을 앞당길 수 있다고 파악했다. 1 三從四德은 중국 고대부터 건국 전까지 사회가 요구하는 여성다운 성품과 행위를 말하며, 2 三寸金莲은 옛날 중국에서, 여자의 전족(纏足)한 작은 발을 뜻한다. 4 ‘包二奶’로 불리는 현대판 축첩 현상을 말한다.

3. 마오쩌둥 시기 중국의 여성 정책에 관한 설명으로 타당하지 않은 것은?

1 <혼인법>을 통해 봉건적 관행과 단절하고 남녀평등을 추구하고자 했다.

2 여러 남녀평등정책을 통해 유교적 가부장제의 근간을 약화하였다.

3 인민공사가 수립된 농촌지역에서의 여권 신장이 특히 두드러졌다.

4 대약진운동, 문화대혁명 시기에는 각각 생산성과 혁명성이 강조되었다.

〔답〕 3, <혼인법> 등을 통해 추진한 마오쩌둥 시기의 남녀평등정책은 봉건적 사회 악습과 유교적 가부장제의 근간을 약화한 것으로 평가된다. 그러나 농촌지역의 여성은 생산과 가사 활동을 동시에 떠맡아야 했으며, 인민공사 시기에는 남성 노동력의 70% 정도의 가치만을 인정받는 등 여전히 차별적인 요소가 많았다.

4. 2000년 이후 중국의 여성 정책 및 혼인·가정 관련 법에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

1 개정 <혼인법>에서 가정폭력 금지 조항이 새로 신설되었다.

2 일부일처제 원칙에 어긋나는 중혼(重婚) 금지 조항을 신설하였다.

3 이혼 소송을 하지 않고 행정신고 만으로도 이혼이 가능해졌다.

4 이혼 시 모든 재산에 대한 부부 균등 분할 원칙을 확립하였다.

〔답〕 4, <혼인법>은 개혁개방 이후의 변화를 반영하여 2001년 개정되었다. 중혼과 가정폭력을 금지 하는 조항을 신설하고 민정청에 행정신고만으로 이혼이 성립될 수 있도록 절차를 단순화했다. 이혼 시 재산분배 문제는 혼인 등기 시점을 기준으로 개인재산과 공동재산을 구분하고 후자에 대해 균등 분할하도록 명시하였다.

제3강. 인구정책의 변화와 사회적 영향

☆ “인수론(人手论)”은 마오쩌둥이 제시한 인구에 대한 관점을 말한다. 마오는 사람을 소비의 주체로 만 파악한 맬더스 (Malthus)의 인구관을 비판하며 인구 현상을 생산의 관점에서 파악해야 한다고 역 설했다. 즉, “밥 먹는 입은 하나지만 일하는 손은 두 개”라는 관점에서 접근하면 인구 증가 현상은 오히려 인류의 생산력 발전에 도움이 된다는 것이다. 이러한 관점에서 마오는 맬더스의 인구론에 입 각하여 당시 중국의 인구증가 문제의 심각성을 경고한 마인추(马寅初)를 비판하기도 했다. 그러나 마 오쩌둥의 이러한 인구관은 일관적이지 않았다.

☆ “계획생육(计划生育)”은 중화인민공화국의 인구정책을 포괄하는 핵심 용어로서, “晚婚、晚育, 少 生、优生”(늦게 결혼해서 늦게 낳고 적게 낳아 잘 기르자)이 주요 내용이다. 흔히 우리가 ‘산아제한 정책’ 등으로 표현하는 중국의 인구정책은 실제로 이 계획생육 정책을 일컫는 경우가 대부분이다. 계 획생육 정책은 개혁개방 이전에도 부분적으로 시행된 적이 있으나, 1978년과 1982년에 개정된 <헌 법>에 ‘계획생육’ 방침이 명시된 이후 본격적으로 시행되었다.

☆ “한 자녀 정책” 또는 ‘1가구 1자녀 정책’은 계획생육 정책 중 “一对夫妻一个孩子”라는 규정을 우리 말로 옮긴 것으로, 이 규정은 중공중앙의 결정에 의거하여 1982년부터 시행되었다. 한 자녀 정책은 도시 지역을 중심으로 전국적으로 시행되었지만, 다음과 같은 몇 가지 예외 조항을 두었다. 농촌 지 역의 경우 첫째가 딸이면 둘째를 출산할 수 있고, 소수민족의 경우 남녀를 불문하고 둘째까지 허용 한다는 것 등이 그것이다.

☆ “소황제(小皇帝)” 현상은 한 자녀 정책의 시행 이후 독생자녀의 양육 방식 및 그들의 인성과 관련하여 생겨난 문화적 현상을 가리키는 용어이다. 하나밖에 없는 자녀를 황제나 공주를 대하듯이 극진한 정성으 로 양육하면서 모든 것을 투자한다는 의미이다. 이러한 양육방식을 통해 성장한 독생자녀들은 일반적으 로 이기적이고 자립심과 협동감이 약하며 사회성이 부족하다는 평가를 받는다. 이러한 독생자녀들이 대 부분 계획생육이 본격화된 1980년 이후에 출생했다는 점에서 이들을 바링허우(80后)로 세대로 부른다.

☆ “단두얼타이(单独二胎)”는 부부 중 어느 한쪽이 독생자녀인 경우 둘째 아이를 출산할 수 있게 하는 규정으로, 2013년 11월에 개최된 18기 3중 전회에서 결정된 사항이다. 계획생육 정책이 정착되면서 인구성장세가 둔화되고 인구노령화와 생산인구 감소 문제가 심각한 사안으로 부각되면서 1990년대 후반 일부 지방을 필두로 부부 모두 독생자녀인 경우 둘째를 출산할 수 있게 하는 双独二胎 정책을 시행해왔다. 双独二胎 정책의 전국적 실시에도 불구하고 인구증가율에 큰 변화가 없음을 확인한 당과 정부는 인구구조의 변화에 대처하는 차원에서 두 자녀 출산의 폭을 단계적으로 확대한 것이다.

☆ “얼하이 (二孩)정책”은 둘째 자녀 출산을 허용하는 정책으로 얼타이(二胎)로 부르기도 한다. 부부 모두 외동이면 둘째 출산을 허용하는 단독이태(双独二胎) 정책이 2011년 전국에 정착하였으며, 2013년부터는 부모 일방이 외동이어도 둘째 출산을 허용(双独二胎)하였고, 2016년부터는 부모의 외동 여 부와 상관없이 전면적으로 둘째 출산(全面二胎)이 가능해졌다.

가 전통 중국에서는 다자다복(多子多福)의 관념이 지배적이었다. 이러한 관념은 부계혈통 계승과 사 후봉양을 중시하는 관행에 의해 더 강화되었다. 중국 인구는 18세기 중엽부터 약 100여 년간 폭발적 으로 증가했다. 20세기 전반 주춤했던 증가 추세는 사회주의 중국이 수립 이후 다시 확연해졌다.

나 마오쩌둥은 인구 문제를 비관적으로 바라본 맬더스에 비판적이었다. 인구를 생산의 관점이 아닌 소비의 관점에서만 파악했다는 것이다. 마오는 인구(人口) 보다는 인수(人手)라는 용어가 더 적합하다 고 주장하며, 당시 맬더스의 입장에 따라 계획생육의 필요성을 주장한 마인추(马寅初)를 비판하였다.

다 1950~1957년과 1961~1965년 기간 동안 두 차례의 베이비 붐이 일어났다. 1차 인구 급증 시에 중국공산당은 상산하향 캠페인 등을 통해 임기응변으로 대처했으나, 2차 급증기에 태어난 사람들이 생산연령대에 접어든 1970년대 후반에는 보다 근본적인 정책을 수립해야만 했다.

라 1980년대 초 당과 정부는 ‘晚婚、晚育, 少生、优生’을 골자로 하는 계획생육(计划生育)정책을 실시했다. 계획생육 정책의 일환으로 한 자녀 정책이 시행되었으며, 농촌 지역과 소수민족 등에 대해서 는 예외 조항을 두어 두 자녀 출산을 허용했다. 한 자녀 정책은 도시 지역에서 빠르게 정착했다.

마 한 자녀 정책은 인구증가율을 낮추는 등 긍정적 효과도 있었지만, 여러 사회 문제와 문화 현상이 생겨났다. 바링허우(80后) 세대들의 소황제-소공주 현상, 호적에 등재되지 않은 아이들(黑孩子), 성감 별에 의한 낙태 등이 그것이다. 또한 가족 구조의 면에서는 4-2-1 현상이 새로운 문제로 대두했다.

바 중국은 1990년대 후반부터 부부 양쪽이 독생자녀일 때 둘째 출산을 허용하는 정책(双独二胎)을 시행하고, 2014년에는 부부 중 한 쪽만 독생자녀여도 둘째 출산을 허용(单独二胎)했다. 2016년에는 모든 부부가 둘째를 출산(全面二胎)할 수 있게 했으며, 2021년에는 세 자녀 출산 허용을 결정했다.

1. 마오쩌둥의 인수론 (人手论)

마오쩌둥은 인구 문제를 생산의 관점에서 바라본 인수론을 제시했습니다. 이는 서구의 인구학자 토머스 맬더스(Thomas Malthus)의 ‘인구론’에서 주장한 '인구 증가가 자원의 한계를 초과하면 기근과 같은 문제를 일으킬 것이다'는 관점을 반박한 것입니다. 마오는 "밥 먹는 입은 하나지만 일하는 손은 두 개"라는 말로, 인구가 많을수록 노동력이 풍부해져서 생산력이 증가한다고 주장했습니다.

마오쩌둥의 이러한 관점은 중국의 농업 생산력 향상에 중점을 두고 있었고, 그는 이를 통해 중국이 경제적 자립을 이룰 수 있다고 믿었습니다. 그러나 이론은 현실에서 일관되게 적용되지 않았고, 중국은 1960년대 대기근을 겪으며 인구 과잉이 문제로 나타났습니다. 마오쩌둥의 주장에 따른 인구 증가가 결국 자원의 부족으로 이어지자, 이후 중국 정부는 인구 증가 억제에 나서게 됩니다.

2. 계획생육 (计划生育)

‘계획생육’은 1978년 중국의 개혁개방 이후 본격적으로 시행된 인구 정책입니다. 이 정책의 핵심은 '늦게 결혼하고, 늦게 낳고, 적게 낳아 잘 기르자'는 것으로 요약될 수 있습니다. 주로 산아제한 정책으로 알려져 있지만, 이는 단순히 출산을 제한하는 정책이 아니라, 인구의 질을 향상시키려는 의도도 담겨 있었습니다. 이 정책은 중국의 경제 발전과 사회 변화를 반영한 결과로, 인구 증가를 억제하고 자원의 효율적 분배를 도모하기 위한 목표가 있었습니다.

계획생육 정책은 1980년대에 더욱 강화되었으며, 특히 1982년 헌법 개정을 통해 '계획생육' 방침이 법적 기초를 갖추게 되었습니다. 하지만 이 정책은 여성의 권리를 제한하고, 가정 내 갈등을 초래하는 등의 부작용을 일으켰습니다. 예를 들어, 성비 불균형이나 고령화 문제, 독생자녀의 자아 중심적인 성격 등이 사회적 문제로 대두되었습니다.

3. 한 자녀 정책 (一对夫妻一个孩子政策)

한 자녀 정책은 1982년부터 시행된 계획생육 정책 중 핵심적인 부분입니다. 이는 중국 정부의 강력한 정책으로, 한 가구당 자녀를 한 명만 낳도록 하는 내용입니다. 이 정책은 주로 도시 지역을 중심으로 시행되었으며, 농촌 지역에서는 첫째가 딸일 경우 둘째를 낳을 수 있다는 예외가 있었습니다. 또한, 소수민족에 대해서는 남녀 구분 없이 둘째 자녀를 허용하는 특례가 있었습니다.

이 정책은 출산율을 급격히 낮추었으며, 중국의 경제성장과 도시화에 일정한 영향을 미쳤습니다. 그러나 동시에, 가족 구조의 변화와 함께 다양한 사회적 부작용도 발생했습니다. 특히, "소황제" 현상이라 불리는 현상이 나타났습니다. 이는 한 자녀 정책으로 인해 부모가 모든 정성을 자녀에게 쏟게 되어, 자녀들이 지나치게 이기적이고 독립적이지 않은 경향을 보이는 현상입니다.

4. 소황제(小皇帝) 현상

‘소황제’ 현상은 한 자녀 정책의 부작용 중 하나로, 독생 자녀가 부모의 지나친 사랑을 받으며 성장하는 문화적 현상입니다. 부모는 자녀에게 모든 경제적, 정서적 자원을 집중시키며, 자녀는 이를 통해 성장하지만, 일반적으로 자아 중심적이고 자립심이 부족하다는 평가를 받았습니다.

이 현상은 주로 1980년대 후반에서 1990년대 초반에 태어난 자녀들에게 두드러지게 나타났으며, 이들은 중국의 '80후'(바링허우, 1980년대 출생) 세대로 불립니다. 이 세대는 경제적으로 풍족한 환경에서 자라난 반면, 사회적 책임감이나 협동심을 부족하게 여겨졌습니다.

5. 단두얼타이(单独二胎) 정책

‘단두얼타이’ 정책은 부부 중 한 명이 독생자녀라면 둘째 자녀를 낳을 수 있도록 허용하는 정책입니다. 이 정책은 2013년 11월에 열린 중국 공산당의 18기 3중 전회에서 처음 발표되었습니다. 이는 인구 고령화 문제와 노동력 부족 문제를 해결하려는 노력의 일환이었으며, 한 자녀 정책의 완화로 볼 수 있습니다. 이후 이 정책은 점차적으로 확대되어, 2016년에는 모든 부부에게 둘째 자녀 출산을 허용하는 ‘얼하이 정책(二孩政策)’으로 전환되었습니다.

6. 얼하이(二孩) 정책

‘얼하이’ 정책은 2016년부터 시행된 정책으로, 모든 부부가 두 자녀를 가질 수 있도록 허용하는 정책입니다. 이 정책은 인구 고령화와 생산 인구의 감소 문제를 해결하려는 정부의 의도에서 나온 것입니다. 기존의 한 자녀 정책이 생산 인구의 감소와 노동력 부족을 초래했기 때문에, 정부는 더 많은 자녀 출산을 장려하고자 했습니다.

‘얼하이’ 정책은 중국의 인구 구조를 개선하려는 노력의 일환으로, ‘소황제’ 현상 등 사회적 문제를 해결하려는 의도도 포함되어 있습니다. 하지만 이 정책이 시행되었음에도 불구하고 출산율은 크게 증가하지 않았으며, 이는 경제적 부담과 양육 환경 등의 문제로 인해 많은 부부가 자녀를 추가로 갖지 않으려는 경향을 보였기 때문입니다.

결론

중국의 인구 정책은 그 시대의 사회적, 경제적 필요에 따라 계속 변화해왔습니다. 마오쩌둥의 인구론에서 시작하여, 계획생육 정책, 한 자녀 정책, 그리고 두 자녀 정책에 이르기까지, 각 정책은 중국의 사회구조와 경제 발전에 중요한 영향을 미쳤습니다. 그러나 이러한 정책들이 가져온 부작용, 예를 들어 성비 불균형, 고령화 문제, 그리고 ‘소황제’ 현상 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

1. 근대 이전 중국의 인구 상황 및 인구관에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 사람이 노동력이라는 농경사회의 현실적 요구에 따라 다산을 중시했다.

2 남계친 집단의 재생산과 사후 봉양의 필요성에 따라 남아를 선호했다.

3 18세기 중엽 이후 약 100여년에 걸쳐 인구가 2.5배 이상 증가했다.

4 20세기 초 근대적 생산방식이 도입되면서 인구가 폭발적으로 증가했다.

☆ 전통 중국 사회에서는 농경사회의 현실적 요구와 부계혈통에 의한 세대 전승의 중요성이 강조되면서 다산 (多産)과 남아(男兒)를 선호했다. 18세기 중엽 이후 온난한 기후가 유지되고 감자 등의 구황작물이 도입됨에 따라 중국 인구가 폭발적으로 증가했다. 20세기 초 청조가 몰락하고 중화민국이 수립된 시기에 근대적 생산방식이 부분적으로 도입되었으나 정치경제적 불안 등으로 인해 인구가 크게 증가하지는 않았다.

2. 다음 중화인민공화국 시기 중 인구 증가추세가 가장 확연했던 기간은?

1 1958~1961

2 1962~1965

3 1982~1985

4 1992~1996

☆ 1958~1961년 기간은 대약진운동이 추진되었던 기간으로 이 기간 동안 전국적으로 약 3,000만 명의 아사자가 발생했으며 출생율도 매우 낮았다. 1962~1965년에는 이른바 ‘조정정책’으로 경제가 안정되면서 1950년 대 초반에 이어 제2차 베이비 붐이 일어났다. 1980년대 전반은 계획생육 정책의 시행에 따라 인구증가율이 높지 않았으며, 이러한 추세는 1990년대에도 지속되었다.

3. 한 자녀 정책 및 그와 관련된 규정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 자녀는 부모의 성(姓) 중에서 하나를 자유롭게 선택할 수 있다.

2 농촌 지역에서는 첫째가 딸인 경우 둘째의 출산을 허용했다.

3 도시 호구를 지닌 사람들은 예외 없이 한 자녀만 출산해야 했다.

4 소수민족은 첫째의 성(性)과 상관없이 둘째 출산이 허용되었다.

☆ 중국 정부는 전통적인 남아선호사상을 억제하고 한 자녀 정책을 정착시키기 위해 다양한 관련 규정을 정비 하였다. 부모의 성(姓)에 대한 자유선택권과 남녀의 동등한 재산상속권을 보장하였으며, 데릴사위제를 장려하기 도 했다. 한 자녀 정책에는 몇 가지 예외가 있었는데, 농촌 지역에서는 첫째가 딸인 경우 둘째 출산을 허용했 으며, 소수민족의 경우에는 거주지역(호구소재지) 및 첫째의 성(性)과 상관없이 둘째의 출산을 허용하였다.

4. 다음 중 2013년 중국공산당 18기 3중 전회에서 결정된 인구정책의 내용을 가장 잘 요약하고 있는 용어는?

1 双独二胎

2 单独二胎

3 计划生育

4 人口红利

☆지난 2013년 11월에 개최된 중국공산당 18기 3중 전회에서 혼인한 부부 중 어느 한 쪽이 독생자녀인 경우 둘째 아이의 출산을 허용하는 ‘单独二胎’ 정책이 결정되었다. 부부 모두 독생자녀인 경우 둘째 출산을 허용하 는 ‘双独二胎’ 정책은 이미 1990년대 후반부터 시작되어 2011년 허난성을 마지막으로 전국적으로 실시되었다. ‘人口红利’ 또는 인구 보너스는 많은 인구로 인해 저렴하게 활용할 수 있는 노동력이 풍부해지고 그로 인해 높은 경제성장을 달성하게 되는 효과를 가리키는 용어이다.

5. 인구에 관한 다음 용어 중에서 나머지 셋과 관점이 다른 것은?

1 계획생육(計劃生育) 2 한 자녀 정책

3 인수론(人手論) 4 인구론(人口論)

☆ 인구에 관한 관념 중에서 남아중심의 다산을 선호하는 전통적인 ‘다자다복’(多子多福), 노동력으로서 인구를 중시하는 인수론(人手論)은 인구의 증가를 통제하지 않는 관념을 보여준다. 이에 반해, 맬서스의 인구론은 급속한 인구증가를 경고하며, 계획생육과 한 자녀 정책은 모두 인구증가를 통제하는 관념을 보여준다.

6. 계획생육(計劃生育)과 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 1970년대 말 중국 정부는 인구급증 문제에 대해 본격 대처하기 위해 계획생육 정책을 수립했다.

2 “늦게 결혼해서, 늦게 낳고, 적게 낳아, 잘 기르자(晚婚、晚育, 少生、优生)”가 정책의 핵심이었다.

3 1978년과 1982년 헌법에 계획생육에 대한 항목을 삽입하여 법적 구속력을 강화했다.

4 인구수를 강력하게 통제하기 위해 모든 지역과 민족에 대해 인구정책을 일률적으로 적용했다.

☆ 신중국 수립 이후 중국의 인구는 급속하게 증가했다. 이에 중국 정부는 1970년대 후반 이후 계획생육을 실 시하게 되었다. 그러나 <계획생육조례>에 의거하여 각 지역의 상황에 맞게 어느 정도의 자율성을 부여했으며 지역 실정에 맞게 세부 내용을 달리하여 적용하기도 했다.

7. 한 자녀 정책이 중국의 사회와 문화에 끼친 영향으로 보기 어려운 것은?

1 영아매매 2 호적이 없는 아이들(黑孩子) 3 소황제(小皇帝) 4 인구보너스(人口紅利)

☆ 한 자녀 정책으로 인해 중국의 인구성장세는 점차 둔화되었지만, 많은 부작용 또한 발생했다. 사전성 감별 에 의한 낙태와 산모의 건강 문제, 남녀 성비율의 왜곡, 호적이 없는 아이들(黑孩子)의 증가, 국제입양, 영아매 매(영야유괴)는 크게 문제가 되었다. 또한 자녀를 황제와 공주처럼 키우는 소황제(小皇帝), 소공주(小公主) 현 상은 사회적으로 크게 논란이 되어왔다. 인구보너스(人口紅利)는 생산 인구층의 팽창이 경제 발전에 기여하게 되는 현상으로, 한 자녀 정책과는 관련이 없다.

8. 최근 한 자녀 정책 완화의 배경과 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 인구의 자연증가율이 많이 하락하고 저출산 현상이 사회문제로 대두되었다.

2 저출산으로 인해 인구보너스 효과를 더 이상 누리지 못하는 상황에서 정부의 대처가 필요했다.

3 양육 및 교육비 부담이 경감됨에 따라 한 자녀보다는 다자녀 출산을 더욱 선호하게 되었다.

4 평균수명 연장으로 인해 인구노령화가 심각해질 것이 예상됨에 따라 이를 개선할 필요가 있었다.

☆ 한 자녀 정책의 변화는 사회, 문화, 경제적인 요소가 모두 결합되어 이루어진 것이다. 즉, 인구구조의 변화 가 기존의 사회, 문화, 경제구조에 영향을 미치고 중국 사회와 경제의 근간에 위협이 되기에 이에 대한 대책 마련으로서 인구정책의 변화가 이루어졌다. 그러나 양육 및 교육비 부담으로 인해 자발적으로 한 자녀만을 낳는 가정이 늘어나는 상황에서, 정책의 실질적 영향력은 크지 않을 것이라는 전망도 존재한다.

☆ 한 자녀(独生子女) 정책으로 대표되는 계획생육정책은 인구증가세가 약해지자 단계적으로 변해왔다. 1990 년대 후반 일부 지역에서 부부 양쪽이 외동일 때(双独二胎), 2013년에는 부부 한 쪽이 외동일 때(单独二胎), 2016년부터는 전면적으로(全面二胎) 둘째 출산을 허용했다. 2021년에는 셋째 출산을 허용하는 새로운 정책이 발표되었다.

제4강. 호구제도가 만들어낸 ‘2등 시민’

☆ “민공조(民工潮)”는 농촌 호구를 가지고 있는 농민들이 호구소재지인 농촌을 떠나 도시로 몰려드 는 현상을 의미한다. 이는 1980년대 중반 농민들이 농촌을 떠나 인근 도시지역의 공장에서 일하게 된 데서 비롯되었다. 1980년대 중후반의 민공조 현상은 이동거리가 비교적 가까웠으며 일시적이었고 모든 가족이 이동하는 것이 아닌 남성 위주의 제한적인 이동으로 특징지어진다. 그러나 1992년 남순 강화 이후에는 사영기업과 개체호의 증가로 보다 전면적이고 광범위한 민공조 현상이 발생하였다. 이 시기의 민공조는 장거리, 장기간, 전면적 이주라는 특성을 지녔다.

☆ “유동인구(流动人口)”는 농민공의 법률적 공식 명칭으로, 호구소재지 이외 지역에서 6개월 이상 거 주하는 사람을 뜻한다. 이들은 가까운 지역으로 이동한 경우와 보다 장기적이고 원거리 이동을 한 '외 지 농민공' 두 가지 부류로 나뉜다. 1980년대 중반 이후 도시지역의 경제는 급속하게 발전한 반면, 농 촌 사정은 계속 악화되었기 때문에 도시로 떠나는 농민공의 숫자는 지속적으로 증가해왔다. 2013년 말 조사에 따르면 약 2억 7천만 명의 농민공이 존재하며, 이 가운데 1억 7천만 명이 외지 농민공이다.

☆ “외지인(外地人)”은 도시민들이 농민공을 지칭하는 용어로, 농민공에 대한 사회문화적 차별이 반영 되어 있다. ‘외지인’이라는 용어에는 문화적으로 수준이 낮고 잠재적인 범법자로 간주하는 부정적인 시선이 내포되어 있다. 도시민들은 오랫동안 농촌 출신인 농민공의 시민으로서의 자질과 소질에 대 해 문제제기를 해왔다. 즉, 농민공들은 도시 문명에 적응할 수 있는 소질, 교양 및 교육 수준이 떨어 지는 것으로 규정 된다. 이처럼 같은 중국 국민임에도 불구하고 농촌 출신이라는 이유로 내부적으로 차별하는 현상을 두고 일부 비판적 학자들은 ‘내부 식민주의’라고 비판하기도 한다.

☆ “성중촌(城中村)”은 문자 그대로는 도시 안에 있는 촌락을 말하며, 도시로 이주한 농민공들이 도시 에서 생존하기 위해 같은 지역 출신 사람들과 집단적으로 거주하는 경우가 많다. 일종의 도시 내 이 주민 집단 거주지라 할 수 있는 성중촌은 보통 대도시에서 상대적으로 발전이 더디고 부동산 가격이 낮은 외곽지역에 위치해있다. 2000년대 이후 도시의 부동산 가격이 급등한 이후, 많은 성중촌들이 사라지거나 더 외곽지역으로 이동하는 추세이다. 베이징의 경우, 동향촌의 형태를 띠고 있는 대표적 인 성중촌은 저장춘이며, 안후이춘, 신장춘 등은 2000년대 도시 재정비 과정에서 사라졌다.

☆ “민공황(民工荒)”은 2008년 이후 농민공들의 숫자가 줄어든 현상을 말한다. 이는 2008년 세계금융 위기의 영향으로 산업생산에 필요한 농민공 수가 일시적으로 감소하자 일부 농민공들이 고향으로 돌 아간 것과 깊은 관련이 있다. 또한 2000년대 중반 이후 부동산 가격이 급등하자 정부가 시장 과열에 대처하기 위해 건물 신축을 제한하기 시작했고 그 결과 건축현장에 투입되었던 농민공들 중의 상당수 가 귀향한 것과도 관련이 있다. 이외에 중국 정부가 ‘삼농’ 문제에 대처하기 위해 2006년 이후 농업세를 폐지하는 등 농촌진흥책을 본격화한 것 역시 농민공들의 귀향에 영향을 미친 것으로 분석된다.

☆ “거주증(居住证) 제도” : 최근 몇 년 전까지만 해도 중국의 도시정부는 농민공들에게 짧은 기간 동 안만 거주할 수 있는 권리를 부여하는 잠주증(暂住证)제도를 실시했다. 그러나 2000년대 중반부터 유동인구 정책이 부분적으로 개선 되면서 최근에는 농민공들이 장기간 거주할 수 있는 거주증 제도 가 도입되고 있다. 일정한 자격요건을 갖춘 농민공들에게 도시 주민에 준하는 권리를 부여하여 장기 체류를 허용하는 제도로서 미국사회의 영주권제도와 유사하다. 대표적으로 베이징, 상하이, 광저우, 선양 등 대도시에서 먼저 도입했으며, 중규모 도시로 점차 확산되고 있다.

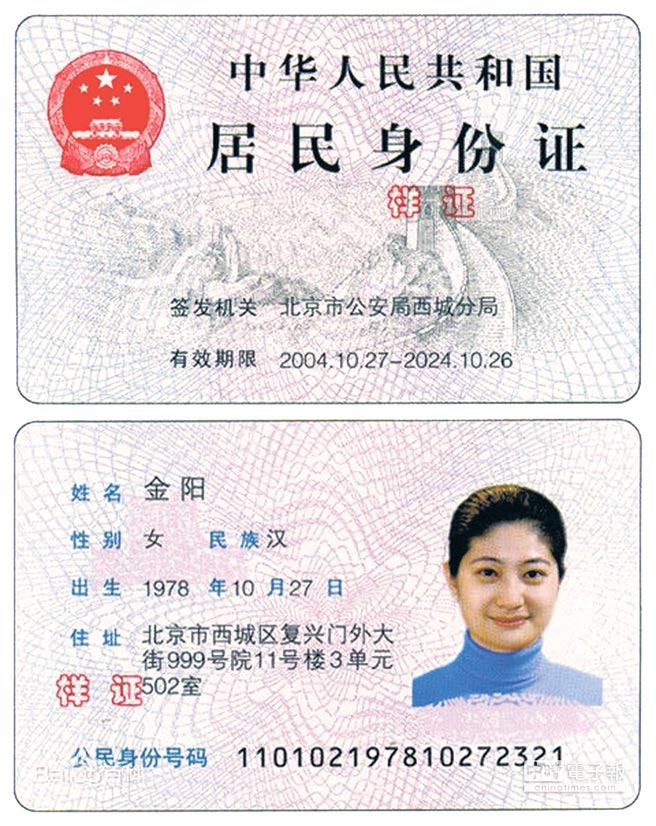

가 “호구(호적) 제도”는 전 국민을 출생지에 따라 농촌과 도시 출신으로 분류함으로써 농촌-도시의 이원적 구조를 유지하는 제도적 장치로 기능해왔다. 개혁개방 이후 농촌 경제가 악화하자 많은 농민 이 호구제도를 어기고 도시로 이주했다. 이러한 현상을 민공조라고 하고 농촌 호구를 지닌 도시 거 주 농민을 농민공이라 한다.

나 농민공들은 도시발전과 경제성장에 필수적인 저렴한 노동력을 제공해왔지만, 도시 정부, 주민, 사회 로부터 각종 차별을 받아왔다. 도시에서 제공되는 의료, 교육, 보험 등의 혜택을 제대로 누리지 못하며, 시민으로서의 자질과 문화적 소양이 부족하고 각종 도시 문제와 범죄의 근원이라는 편견을 받아왔다.

다 1990년대 중반부터 저렴한 노동력의 농민공이 도시발전에 필수적이라는 인식이 생겨나고 단웨이 해체에 따라 정부의 사회보장 부담이 감소하자 정부의 농민공 관련 정책도 변화하기 시작했다. 여기 에 2003년 순즈강 사건과 2008년 민공황 현상 등이 발생하자 국가 차원에서 다양한 개선책을 실시 해오고 있다.

라 1990년대 중반부터 저렴한 노동력의 농민공이 도시발전에 필수적이라는 인식이 생겨나고 단웨이 해체에 따라 정부의 사회보장 부담이 감소하자 정부의 농민공 관련 정책도 변화하기 시작했다. 여기 에 2003년 순즈강 사건과 2008년 민공황 현상 등이 발생하자 국가 차원에서 다양한 개선책을 실시 해오고 있다.

마 ‘신세대’ 농민공은 1세대 농민공에 비해 학력 수준이 높고, 노동환경이 양호한 제조업과 서비스업 을 선호하며 4D 업종을 기피한다. 또한 수입의 대부분을 도시에서 소비하는 한편, 국가 및 도시 사 회와의 관계에서 적극적으로 자신의 권리를 주장하는 성향을 띤다. 그러나 신세대 농민공들 역시 낮은 임금, 열악한 노동환경, 공공서비스 혜택에서의 소외라는 문제로부터 자유롭지 못하다.

1. 민공조(民工潮)

민공조는 농촌 호구를 가진 농민들이 도시로 이동하는 현상을 의미합니다. 이는 1980년대 중반부터 시작되었으며, 그 당시 농민들이 주로 근처의 도시로 일하러 갔습니다. 초기 민공조는 이동 거리가 가까웠고, 주로 남성들이 한정적으로 이동하는 형태였습니다. 하지만 1992년 남순강화 이후 경제 개혁과 사영기업의 증가로 인해 이 현상은 더욱 광범위해졌습니다. 이 시기에는 장기적인 이주와 함께 전면적인 농민공 이주가 발생하였으며, 이제는 도시 내의 경제 성장과 발전에 중요한 역할을 하는 인구 집단으로 자리 잡았습니다.

2. 유동인구(流动人口)

유동인구는 농민공의 법적인 공식 명칭으로, 호구소재지가 아닌 지역에서 6개월 이상 거주하는 사람을 의미합니다. 유동인구는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다: 가까운 지역으로 이동한 경우와 더 장기적이고 원거리 이동을 한 ‘외지 농민공’입니다. 농촌 경제의 악화와 도시 경제의 급성장이 맞물리면서, 1980년대 중반 이후 농민공들의 숫자는 꾸준히 증가했습니다. 2013년 조사에 따르면, 약 2억 7천만 명의 농민공이 존재하고 있으며, 그 중 1억 7천만 명이 외지 농민공입니다.

3. 외지인(外地人)

‘외지인’은 도시민들이 농민공을 지칭하는 용어로, 사회문화적 차별을 내포하고 있습니다. 농민공은 도시 문명에 적응할 능력이나 교양이 부족하고, 잠재적 범법자로 여겨지는 경우가 많습니다. 이는 농민공들이 도시의 고유한 문화와 제도에 적응하기 어려운 것으로 규정되었기 때문입니다. 일부 학자들은 이러한 차별을 ‘내부 식민주의’로 비판하기도 했습니다. 이는 중국 내에서 같은 국민이라도 출신 지역에 따라 차별하는 현상을 지적한 것입니다.

4. 성중촌(城中村)

성중촌은 도시 내에 위치한 촌락으로, 도시로 이주한 농민공들이 생존을 위해 같은 지역 출신 사람들과 집단적으로 거주하는 곳을 말합니다. 주로 대도시의 외곽 지역에서 발전이 더디거나 부동산 가격이 낮은 곳에 위치해 있으며, 이들은 저렴한 주거비용으로 도시에 정착하려는 특징을 가집니다. 2000년대 이후 도시 재정비가 진행되면서 많은 성중촌들이 사라지거나 더 외곽으로 이동하는 추세를 보였습니다. 베이징의 저장춘 등이 대표적인 성중촌 예시입니다.

5. 민공황(民工荒)

민공황은 2008년 세계 금융위기와 관련된 농민공의 수가 일시적으로 감소한 현상을 뜻합니다. 위기 이후 건설업을 비롯한 산업에서 필요로 하는 농민공의 수가 줄어들면서 일부 농민공들이 고향으로 돌아갔습니다. 또한 부동산 가격 상승과 정부의 시장 과열 대처 정책도 농민공들이 귀향하게 된 원인으로 지적됩니다. 농업세 폐지와 같은 농촌 진흥책도 농민공들의 귀향을 유도한 요소로 분석됩니다.

6. 거주증 제도(居住证)

거주증 제도는 농민공들이 일정한 자격을 갖추면 도시에서 장기적으로 거주할 수 있도록 허용하는 제도입니다. 이는 기존의 잠주증 제도를 대체하는 것으로, 농민공들에게 도시 주민으로서의 권리를 부여하여 영구적인 거주가 가능하게 합니다. 이 제도는 미국의 영주권 제도와 비슷하며, 주로 대도시에서 먼저 시행되었고, 이후 중규모 도시로도 확산되고 있습니다. 베이징, 상하이, 광저우 등에서 먼저 도입되어, 점차 많은 도시로 확대되고 있습니다.

7. 호구(호적) 제도(户口制度)

호구 제도는 중국에서 전 국민을 농촌과 도시 출신으로 구분하는 제도입니다. 이는 농촌-도시의 이원적 구조를 유지하는 중요한 장치로 작용했습니다. 그러나 개혁개방 이후, 농촌 경제의 악화로 많은 농민들이 호구 제도를 어기고 도시로 이주하게 되었습니다. 이러한 현상은 민공조 현상으로 이어졌으며, 농촌 호구를 가진 도시 거주 농민을 농민공이라고 부르게 되었습니다.

8. 농민공들의 도시 발전 기여

농민공들은 도시 경제와 발전에 중요한 역할을 해왔습니다. 그들은 저렴한 노동력 제공을 통해 대도시에서 이루어진 건설, 제조업, 서비스업 등에 기여하며 도시 성장을 이끌었습니다. 그러나 도시에서 농민공들은 의료, 교육, 보험 등의 혜택을 제대로 누리지 못했고, 시민으로서의 자질이나 문화적 소양 부족 등으로 차별을 받았습니다. 그들은 종종 도시의 문제와 범죄의 근원으로 간주되기도 했습니다.

9. 신세대 농민공

‘신세대’ 농민공은 1세대 농민공에 비해 학력 수준이 높고, 노동 환경이 양호한 제조업과 서비스업을 선호하며 4D 업종(Dirty, Dangerous, Demanding, and Demeaning)을 기피하는 경향을 보입니다. 이들은 수입의 대부분을 도시에서 소비하며, 국가나 도시 사회와의 관계에서 자신의 권리를 적극적으로 주장하는 경향이 있습니다. 하지만 이들도 여전히 낮은 임금, 열악한 노동환경, 공공서비스 혜택에서 소외되는 문제에서 벗어나지 못하고 있습니다.

1. 중국의 호구제도와 농민공에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 중국에서 호구제도는 도시-농촌의 이원화라는 결과를 가져왔다.

2 유동인구는 호구지 이외 지역에서 6개월 이상 거주하는 사람을 뜻한다.

3 외지 농민공은 호구 소재 성(省) 이외의 지역으로 이동한 농민공이다.

4 80년대 중후반 민공조 현상은 장거리, 장기적, 전면적인 이동이었다.

☆답4. 1980년대 중후반의 민공조 현상은 이동거리가 비교적 가까웠으며 일시적이었고 모든 가족이 이동하는 것 이 아닌 남성 중심의 제한적인 이동이었다. 즉, ‘토지를 떠나지만 고향을 떠나지는 않고, 공장에 들어가 일을 하지만 대도시에 터전을 잡지는 않는다’는 특성을 지니고 있었다.

2. 다음 중 남색 호구가 본격적으로 등장한 시기는?

1 80년대 후반 2 90년대 중반 3 90년대 후반 4 2000년 이후

☆ 답2. 유동인구 정책은 1990년대 중반부터 부분적으로 변화하기 시작했다. 일부 대도시 정부는 농민공이 도시 발전에 필수적이라고 인식하기 시작했고, 또한 자본력이 있는 외지인들의 도시 거주에 따라 얻을 수 있는 이익 을 고려하기 시작했다. 이에 따라 1995년 상하이 정부를 시작으로 일부 대도시에서는 자본력이 있는 외지인에 게 도시 호구를 매매하기 시작했다. 중국의 호구 등기본의 색깔이 자주색인데 비해, 매매된 도시 호구가 남색 이라는 이유로 ‘☆남색호구’로 불렸다.

3. 최근 호구제도 개혁에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 도시 호구를 개방하고 취득 절차를 간소화했다.

2 2008년 이후 민공황 현상이 하나의 계기로 작용했다.

3 거주증 제도의 도입으로 농민공에 대한 대우가 악화되었다.

4 빠른 도시화로 인해 도시호구 숫자가 행정적으로 확대되었다.

☆ 답3. 거주증 제도가 도입된 이후, 농민공들은 과거처럼 취업증을 소지하지 않더라도 도시 거주 사실만 증명하면 거주증을 발급받을 수 있게 되었다. 거주증 제도는 시민에 준하는 권리를 부여하는 제도로서 영주권 제도와 매우 유사하다. 모든 농민공들이 거주증을 발급받을 수 있는 것은 아니지만, 이들이 도시에서 법적인 제한 없이 취업하고 생활할 수 있는 ‘가능성’이 확대되고 있는 것은 사실이다.

4. 신세대 농민공의 주요 특징으로 적절하지 않은 것은?

1 4D 업종을 기피하고 서비스업, 제조업을 선호한다.

2 40% 이상이 고졸 이상의 학력을 지니고 있다.

3 문제 발생 시 자신의 권리를 주장하고 항의하는 성향이 강하다.

4 노동시장 내에서 도시 청년층 및 실직자들과 경쟁하지 않는다.

☆ 답4. 신세대 농민공이란 80년 이후 출생한 도시 비농업부문에 종사하는 농촌호구 소지자라고 정의할 수 있다. 노동 측면에서 이들은 제조업과 서비스업을 선호하고 노동환경을 중시하는 경향을 보인다. 이들의 부모세대, 즉 1세대 농민공들이 건축현장을 비롯한 위험하고 힘든 업종에서 주로 활동했던 것과 달리, 신세대 농민공들 은 4D 업종을 기피하는 특징을 가지고 있다. 다라서 이들은 1세대 농민공들과 달리, 도시출신의 청년층 및 실 직자들과 일자리를 놓고 경쟁하는 양상을 보인다.

5. 다음 중 농촌 호구를 소지한채 도시로 이동하여 3D 업종 등 고된 일자리에 종사하면서 각종 사회 경제적 차별을 받는 인구들을 지칭하는 말과 가장 관련이 적은 것은?

1 유동인구(流.人口) 2 농민공(農民工) 3 도시주민(城市居民) 4 외지인(外地人)

☆ 답3. 농촌 호구를 가진 채 도시에서 일하면서 도시에서 생활하는 사람을 지칭하는 단어는 ‘농민공’, ‘유동인구’, ‘외지인’, ‘외래인구’ 등으로 매우 많다. 그러나 도시주민은 일반적으로 도시호구를 가진 사람들을 지칭하는 말 로서, 문제의 설명과는 맞지 않는다.

6. 농촌 호구 소지자들이 법률적 거주지인 농촌 고향을 떠나 도시로 몰려드는 현상을 일컫는 말은?

1 민공황(民工荒) 2 민공조(民工潮) 3 호구천이(戶口遷移) 4 민공회류조(民工回流潮)

☆ 답2. 농촌을 떠나 도시로 흘러가는 물결과 같다고 해서 ‘민공조(民工潮)’라고 불린다. 1980년대말 춘절을 맞아 고향으로 돌아가려고 광저우 기차역에 몰린 수많은 인파들은 이러한 ‘민공조’를 상징하는 바였다. 1990년대 들어 민공조는 이전보다 장기간, 전면적 이주라는 특성을 지니는 쪽으로 변화하였다. 호구천이는 자신의 호구 소재지를 다른 지역으로 옮기는 것을 지칭하며, 민공회류조는 2008년 글로벌 금융위기 때 일자리가 없어 농 촌 고향으로 돌아가는 농민공들의 흐름을 일컫는 말이다.

7. 농민공에 대한 차별과 농민공의 생존전략에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 농민공은 호구소재지가 농촌이기 때문에 거주하는 도시에서 공공재를 향유하는데 상당한 제도적 차별을 받는다.

2 도시민들에 의해 ‘외지인’(外地人)으로서 부정적으로 인식되며 낮은 소질의 사람, 잠재적인 범법자로 간주되곤 한다.

3 농민공들은 도시 내에 사회적 자원이 존재하지 않기 때문에, 동향관계는 농민공의 도시 생존에 중요한 역할을 한다.

4 농민공들이 모여사는 성중촌(城中村)은 도시 재개발에도 불구하고 도시 정부의 배려 속에서 계속 유지되고 있다.

☆ 답4. 농민공들은 도시에서 사회, 문화, 경제적 차별을 감내하면서 생활하고 있다. 도시 내에 사회적 자원을 전혀 갖지 못한 농민공들은 도시 진입에서부터 생존에 이르기까지 동향자원을 활용해왔다. 또한 대도시 저발전지역 이나 외곽 지역에 같은 고향 출신들끼리 집단거주지를 이루면서 살아왔다. 그러나 2000년대 중후반 도시 재 개발사업이 전면화되면서 상당수의 동향촌/성중촌은 도시로부터 밀려나고 사라졌다.

8. 2000년대 유동인구 정책의 변화 계기에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 저렴한 노동력이 도시발전에 필수적이라는 인식이 점차 확산되었다.

2 단위제도의 해체에 따라 도시정부는 농민공에게 사회보장혜택을 제공해야 한다는 부담이 크게 증가했다.

3 삼농문제의 심각성이 공식적으로 제기된 이래, 공산당과 중앙정부는 호구제도 개선의 필요성을 인식하게 되었다.

4 순즈강(孫志岡) 사건이 공론화됨에 따라 모순적인 호구제도와 차별적인 유동인구 정책에 대한 비판이 거세졌다.

☆ 답2. 2000년대 농민공에 대한 정부의 정책은 엄격한 규제로부터 일정 정도의 수용과 포용으로 변화해왔다. 특히 삼농문제로 인한 호구제도 개혁의 필요와 도시 개발 및 발전에 대한 필요는 정책의 변화를 뒷받침하는 것 이었다. 순즈강 사건은 농민공 정책 변화를 추동한 주요한 사건이었다. 또한 도시정부는 단위제도의 해체에 따라 도시 주민들에게 제공해왔던 사회보장 혜택이 대폭 줄어들면서 농민공이 도시민이 되더라도 사회보장혜택을 제공해야 한다는 부담 또한 줄어들게 되었다.

제5강. 빈곤과 사회경제적 불평등

☆ “지니(Gini)계수”는 분배의 불균형 또는 불평등 정도를 수량화할 때 가장 널리 사용되는 지수로서, 이탈리아의 지니 (Corrado Gini)가 로렌츠 곡선을 응용하여 고안하였다. 로렌츠 곡선은 인구의 누적비 율(X축)과 소득의 누적점유율(Y축)을 좌표 위에 표시했을 때 만들어지는 곡선을 말한다. 소득이 균등할수록 그 선이 직선에 가깝고 불균등할수록 휘어짐이 크게 나타난다. 로렌츠 곡선을 통해 한 집단의 불평등 정도를 확인할 수는 있지만, 여러 모집단을 비교하기는 어렵다. 지니는 이를 수치로 변환함으 로써 여러 모집단의 분배 불균등 정도를 비교할 수 있는 방법을 제시하였다. 완전균등 상태에서 만들 어지는 삼각형을 1로 놓고 그 곡선이 휘어져 만들어지는 반달형의 면적을 상대화 하는 것이다. UN은 어떤 사회의 지니계수가 0.4를 초과할 경우 심각한 불평등 상태에 진입하는 것으로 간주하고 있다.

☆ “3대격차(三大差距)”는 오늘날 중국 학계와 언론에서 언급하는 세 가지 격차로, 도시-농촌 주민 간의 소득 격차, 지역 간 격차, 빈곤-부유층 간의 재산 격차가 그것이다. 도-농 소득 격차는 도-농 이원구조에 의해 발생하여 개혁개방 이후에 심화되었으며, 지역 간 격차는 중국 개혁개방의 점-선-면 발전전략에서 기인한 것이다. 최근 들어 재산 격차가 중요한 문제로 등장하고 있는데, 이는 주택과 같은 부동산 재산 이 재부의 중요한 구성 부분으로 등장함에 따라 빈익빈부익부 현상이 더욱 심화되고 있기 때문이다.

☆ “서부대개발”은 서부 12개 성·시·자치구에 대한 장기적인 개발전략으로 1999년 중공 중앙의 결정 에 의해 2000년부터 본격적으로 시작되었다. 중국 영토의 71%에 달하는 면적을 50년간 개발하는 사 업으로, 칭하이와 시짱을 잇는 청장철도(青藏铁路), 서북지역의 풍부한 천연가스를 동부로 보내는 서 기동수(西气东输), 서부의 화력 및 수력 전기를 동부로 수송하는 서전동송(西电东送), 남쪽의 풍부한 수자원을 북쪽으로 옮기는 남수북조(南水北调) 계획이 사업의 핵심을 이룬다.

☆ “동북진흥사업”은 동북3성(랴오닝·지린·헤이룽장)의 노후공업기지 재개발 사업으로 2003년 중공 중앙의 결정에 의해 2004년부터 시작되었으며, 정식명칭은 동북노후공업기지진흥(振兴东北老工业基 地) 전략이다. 시장경제 발전 과정에서 소외되고 국유기업 민영화로 인한 피해가 컸던 동북 지역을 재개발함으로써 지역 불균형 발전 문제를 시정하고자 제안되었다. 랴오닝의 기계설비산업, 지린의 자 동차산업, 헤이룽장의 석유화학 산업 등 각 성의 비교우위에 입각하여 구체적인 재개발 계획을 수립 하여 추진 중이다. ☆“五点一线”

☆ “중부굴기(中部崛起)”는 2005년 중공 중앙의 결정에 의해 2006년부터 시작된 중부 6개성(山西·河 南·湖南·湖北·江西·安徽)에 대한 개발 사업이다. 이 6개 성은 전국 면적의 11%에 불과하나 전국 식량 생산의 32%를 차지하는 농업지역으로, 중부굴기 전략은 지역 불균형발전 문제를 시정하고 삼농문제 를 해결하고자 하는 차원에서 구상된 것이다. 각 성의 중점도시를 중심으로 실정에 맞게 특색 있는 개발전략을 수립하고 남부와 북부 그리고 동부와 서부를 연결하는 수송망을 확충함으로써 농촌산업 화의 기반을 확충하는 사업을 주된 내용으로 하고 있다.

☆ “조화(和谐)사회”는 후진타오 시기에 제창된 중국공산당의 이념적 지침으로, 2004년 중공 중앙 16기 4중 전회에서 ‘조화사회(社会主义和谐社会)건설’론이 채택된 후 널리 쓰이는 개념이다. 민족간, 계급간, 지역간 차이 등 오늘날 중국에 존재하는 여러 차이를 인정하고 그 서로 다른 요소들 간의 조화로운 공 존과 질서를 추구하자는 이념이다. 이는 조화와 화합을 중시하는 유교적 원리에 바탕을 두고 있으며, 국제관계 및 국내의 당면 사회문제들에 대한 종합적 처방의 원칙으로 활용되고 있다. 향후 정국운영의 초 점을 양적 발전에서 사회적 균형으로 전환하겠다는 당과 국가의 의지가 반영된 이념적 장치이다.

가 중국의 불평등과 빈부격차 문제는 사회주의 중국의 제도적, 정책적 모순이 누적되어 생겨난 것으 로, 도-농 이원 구조와 ‘선부론’ 등에 이미 내재하고 있었다. 이 문제는 2000년대에 들어서서야 사회 적으로 공론화되고 당과 정부의 주요 정책적 관심사가 되었다.

나 중국의 절대적 빈곤층은 역사상 전례 없는 빠른 속도로 감소하였다. 그러나 빈익빈부익부 현상이 심해지면서 상대적 빈곤과 불평등이 심각한 문제로 등장하였다. 중국의 지니계수는 1980년대 초반 0.3에 미치지 못했으나 1990년대 초반 UN이 규정한 위험선 0.4를 넘어 2000년대부터는 0.45 이상 의 높은 수치를 나타내고 있다.

다 중국의 빈부격차와 관련하여 ‘3대격차’가 자주 거론된다. 첫째는 ‘도-농 주민 소득격차’로서 개혁개 방 이후 계속 커지다가 최근 감소 추세를 보인다. 둘째는 ‘지역/지구 간 격차’로 서부, 중부, 동북부 지역이 개혁개방의 혜택을 누리지 못한 데서 비롯되었다. 셋째는 ‘빈곤-부유층 간 재산 격차’로서, 주 택 등 부동산이 사유재산의 중요 항목으로 전환된 2000년대 이후 확연해졌다.

라 2000년에 시작된 ‘서부대개발’ 사업은 서부 12개 성(省)의 자원과 인프라 개발을 통해 지역/민족 간 균형발전을 추구하는 사업이다. 2004년에 시작된 동북진흥사업은 국유기업 민영화로 인한 피해가 가장 컸던 동북지역의 불만을 해소하고 사회안정을 도모하기 위한 것이다. 삼농문제 해결을 위해 2006년부터는 중부 6개 성을 대상으로 중부굴기 사업도 추진 중이다.

마 2003년 중공중앙은 정국 운영의 초점을 양적 성장에서 사회적 균형으로 전환하겠다는 취지로 ‘사회주의조화(和谐)사회건설’론을 채택했다. 이는 조화와 화합을 중시하는 유교적 원리를 활용하여 불 평등과 관련된 사회적 불만을 중화하고자 하는 것이다.

지니 계수(Gini coefficient)

지니 계수는 소득 분포의 불균등 정도를 나타내는 지표로, 1912년에 이탈리아의 경제학자 코라도 지니(Corrado Gini)가 개발했습니다. 이 계수는 로렌츠 곡선(Lorenz Curve)을 활용하여 계산됩니다. 로렌츠 곡선은 소득 분포의 누적 비율을 나타내며, 이상적으로 모든 사람의 소득이 동일하다면 곡선은 완전히 직선이 됩니다. 반대로 소득 불평등이 심할수록 로렌츠 곡선은 휘어집니다.

계산 방식: 지니 계수는 0과 1 사이의 값을 가집니다.

- 0은 완전 평등을 나타내며, 모든 사람들이 같은 소득을 가진 경우입니다.

- 1은 완전 불평등을 나타내며, 한 사람이 모든 소득을 독점하는 경우입니다.

지니 계수는 소득 분포가 얼마나 불균등한지, 혹은 불평등이 개선되었는지 등을 측정하는 데 유용합니다. 유엔(UN)은 일반적으로 지니 계수가 0.4를 넘으면 사회적 불평등이 심각하다고 간주합니다. 중국의 경우, 급격한 경제 성장을 경험하면서 소득 불평등도 함께 심화되었으며, 지니 계수는 0.47을 넘는 수준에 달하는 등 불평등 문제가 중요한 사회적 이슈로 다뤄지고 있습니다.

3대 격차(三大差距)

"3대 격차"는 중국에서 사회경제적 불균형을 나타내는 중요한 개념으로, 다음 세 가지로 정의됩니다:

- 도시-농촌 소득 격차:

- 도시와 농촌 간의 경제적 불평등은 개혁개방(1978년) 이후 심화되었습니다. 농촌은 여전히 농업 중심 경제구조를 유지하는 반면, 도시는 산업화와 도시화가 가속화되면서 빠르게 성장했습니다. 도시의 산업 발전과 서비스업의 확장으로 도시 주민들은 높은 소득을 얻는 반면, 농촌 주민들은 상대적으로 낮은 소득 수준에 머물렀습니다. 이 격차는 중국 사회에서 가장 중요한 문제로 지적되고 있으며, 농촌 지역에서는 여전히 교육, 의료, 인프라 등 기본적인 사회적 서비스가 부족한 상황입니다.

- 지역 간 격차:

- 지역적 불균형은 개혁개방의 과정에서 더욱 심화되었습니다. 동부 연안 지역(상하이, 베이징, 광저우 등)은 빠른 경제 성장을 이루었으나, 서부 지역(칭하이, 티베트, 신장 등)은 상대적으로 발전이 늦었습니다. 이는 중국의 점-선-면 발전 전략에 의한 결과로, 동부 지역은 산업화와 도시화의 혜택을 받았고, 서부 지역은 상대적으로 낙후되었습니다. 이는 지역 간 경제적 격차를 확대시키는 원인이 되었습니다.

- 빈부 격차:

- 최근 몇 년 사이, 부유한 계층과 빈곤한 계층 간의 격차가 확대되고 있습니다. 특히 부동산과 관련된 자산 격차가 주요 원인으로 지적됩니다. 대도시에서의 부동산 가격 급등과 이에 따른 상류층의 자산 축적은 빈익빈 부익부 현상을 더욱 심화시키고 있습니다. 부유한 계층은 주식, 부동산, 기업 자산을 통해 부를 축적한 반면, 빈곤한 계층은 소득 수준의 상승을 체감하지 못하는 상황입니다.

서부 대개발(西部大开发)

서부 대개발은 중국의 서부 지역을 경제적으로 개발하기 위한 국가적 전략으로, 1999년에 시작되었습니다. 이 전략은 서부 지역이 차지하는 **중국 영토의 71%**를 개발하는 것을 목표로 하며, 50년 이상의 장기적인 프로젝트입니다.

주요 내용:

- 청장철도(青藏铁路): 칭하이와 티베트를 연결하는 철도 노선으로, 고산지대와 사막을 지나며 티베트 지역의 경제 발전을 촉진시키기 위한 핵심 인프라입니다.

- 서기동수(西气东输): 서부의 천연가스를 동부 지역으로 수송하는 프로젝트로, 에너지 자원의 효율적인 분배를 목표로 합니다.

- 서전동송(西电东送): 서부의 화력 및 수력 발전소에서 생산된 전력을 동부 지역으로 전송하여 전력 부족 문제를 해결하는 방안입니다.

- 남수북조(南水北调): 남부 지역의 수자원을 북부 지역으로 송수하여 북부 지역의 물 부족 문제를 해결하는 대규모 수자원 이송 프로젝트입니다.

이 프로젝트는 서부 지역의 경제 발전을 촉진하고, 지역 간 불균형 문제를 해결하려는 목표를 가지고 있으며, 중국의 경제적 균형 발전을 도모하고 있습니다.

동북 진흥 사업(东北振兴)

동북 진흥 사업은 **동북 3성(랴오닝, 지린, 헤이룽장)**의 노후된 공업 기지를 재개발하고, 산업 구조를 혁신하여 경제 성장을 촉진하는 사업입니다. 2003년부터 시작되었으며, 국유기업의 민영화와 시장경제화의 과정에서 어려움을 겪은 동북 지역을 지원하고자 했습니다.

주요 내용:

- 동북 지역의 구조적 문제: 동북 지역은 20세기 중반부터 중국의 산업 중심지였으나, 시장경제의 도입과 국유 기업 민영화로 인해 많은 기업이 어려움을 겪었습니다.

- 산업 재개발: 각 성의 비교우위 산업을 중심으로 재개발을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 랴오닝은 기계설비 산업, 지린은 자동차 산업, 헤이룽장은 석유화학 산업에 집중하고 있습니다.

- 이 사업은 동북 지역의 산업 경쟁력을 회복하고, 지역 간 불균형 문제를 해결하려는 중요한 국가 정책입니다.

중부 굴기(中部崛起)

중부 굴기는 2005년부터 시작된 중부 6개 성(산시, 허난, 후난, 후베이, 장시, 안후이)에 대한 개발 전략입니다. 중부 지역은 농업 생산에서 중요한 역할을 차지하며, **중국의 식량 생산량의 32%**를 담당합니다. 이 지역의 발전은 농업 문제 해결 및 지역 간 불균형을 해소하는 데 필수적입니다.

주요 내용:

- 농업 기반: 중부 지역은 농업 중심 지역으로, 농업 생산을 강화하고 농촌 산업화를 촉진하는 것이 핵심 목표입니다.

- 교통망 확충: 중부 지역의 주요 도시를 연결하는 교통망 구축을 통해 북부, 동부, 남부와의 물류와 인프라 통합을 목표로 하고 있습니다.

- 농촌 산업화: 농촌 지역의 경제적 기반을 확대하여, 농업 외에도 제조업, 서비스업 등을 발전시키려는 계획입니다.

조화 사회(和谐社会)

조화 사회는 후진타오가 제창한 이념으로, 2004년 중국공산당의 중앙 16기 4중 전회에서 공식 채택되었습니다. 이는 사회적 조화와 균형을 중시하는 이념으로, 다양한 민족, 계급, 지역 간 차이를 인정하고, 조화로운 공존과 질서를 추구하려는 목표를 가지고 있습니다.

주요 내용:

- 사회적 균형: 경제 성장과 함께 발생하는 사회적 불균형을 해결하고, 민족, 계급, 지역 간 차이를 해소하려는 의도를 담고 있습니다.

- 유교적 가치: 이 이념은 유교적 원리에 기반하여, 사회 내 다양한 요소들이 균형을 이루며 화합하는 것을 목표로 합니다.

- 사회적 문제 해결: 조화 사회는 단순히 경제적 발전을 넘어, 사회적 갈등, 환경 문제, 불평등 등을 해결하려는 종합적인 접근을 제공합니다.

1. 다음 중 오늘날 중국 언론과 학계에서 언급하는 ‘3대격차’에 해당되지 않는 것은?

1 육체-정신노동 간 수입 격차 2 지역(地域) 간 경제 격차

3 빈곤-부유층 간 재산 격차 4 도시-농촌 간 소득 격차

☆답1. 1990년대 중반 이후 빈곤 및 사회 불평등 문제가 사회적 이슈로 등장했다. 중국의 언론과 학계에서는 특히 도-농 주민 소득 격차(城乡居民收入差距), 지역 격차(地区差距), 빈곤-부유층 재산 격차(贫富财产差距)에 주목하고 있는데 이를 ‘3대격차(三大差距)’라고 부른다.

2. 중국의 빈곤과 빈부격차에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 2000년대 이후 중국의 지니계수는 줄곧 UN이 제시한 위험선보다 높게 형성되고 있다.

2 개혁개방 이후 중국의 절대적 빈곤층은 세계에서 가장 빠른 속도로 감소해오고 있다.

3 최근 중국의 지니계수가 낮아지고 있는데, 이는 빈부격차가 줄어들고 있음을 나타내는 것이다.

4 개혁개방 이후 계층분화와 양극화가 가속화되면서 빈곤이 대물림되는 현상이 생겨나고 있다.

☆ 중국 정부의 발표에 따르면 2008년부터 중국의 지니계수가 점진적으로 감소해오고 있는데, 이에 대해서는 중국 내외의 학계에서 한창 논쟁이 진행 중이다. 주의해야 할 점은 설령 중국 정부의 발표대로 중국의 연도별 지니계수가 하락하고 있다 하더라도 이는 빈부의 절대적 격차가 줄어드는 것을 의미하는 것은 아니라는 점이 다. 왜냐하면 매년 발표되는 지니계수는 이전 연도의 소득 불균등 정도를 나타내는 수치이어서 그 이전에 누 적된 재부(.富)의 격차는 반영되지 않기 때문이다.

3. 다음 중 서부대개발 사업과 가장 관련이 적은 것은?

1 南水北调 2 五点一线 3 青藏铁路 4 西气东输

☆ 답2. 서부대개발 사업은 青藏铁路, 西气东输, 西电东送, 南水北调 사업을 골간으로 진행되고 있다. 五点一线 계 획은 동북노후공업기지진흥 계획의 일환으로 랴오닝성이 추진하는 발전사업으로서 환발해만 연안에 있는 5개 의 공업 및 상업 중심지를 하나의 연해 벨트로 연결하는 것을 말한다.

4. ‘사회주의조화(和谐)사회건설’론에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 후진타오 집권 시기에 채택된 것으로 중국공산당의 새로운 이념적 지침 중의 하나다.

2 계급간, 민족간, 지역간 차이와 각종 불평등을 없애겠다는 당의 의지가 반영된 것이다.

3 정국 운영의 초점을 양적 성장에서 사회적 균형으로 전환하겠다는 의지가 담겨있다.

4 조화와 화합을 중시하는 유교적 이념을 각종 사회 현안을 해결하는 데 적용한 것이다.

☆ ‘사회주의조화사회건설’론은 사회주의의 본질이 ‘조화’에 있으며 장기적이고 지속가능한 성장을 위해서는 이 질적인 존재들이 공존하고 조화를 이루는 상태를 만들어나가야 한다는 이론이다. 여기에는 향후 정국 운영의 초점을 양적 발전에서 균형으로 전환하겠다는 의지가 담겨 있다. 그러나 ‘조화사회 건설’론은 모든 차이와 불 평등의 해소를 목표로 하는 것이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. 이는 오히려 현존하는 차이를 인정한 채 서로 다른 주체들 간의 조화와 질서를 추구하는, 즉 화이부동(和而不同)의 상태를 추구하는 것으로, 보는 관점 에 따라서는 현재의 불평등한 상황을 이념적으로 정당화하는 것으로 해석될 수도 있다.

5. 개혁개방 이후 구조적 불평등이 심화되고 있는 사례로 볼 수 없는 것은?

1 공산당 기층조직 해체에 따른 실업 증가

2 1992년 이후 대규모의 민공조 현상

3 농업, 농민, 농촌 문제의 악화

4 내륙 지역의 더딘 경제 성장

☆ 답1. 개혁개방 이후 중국의 구조적 불평등은 크게 두 가지 측면으로 살펴볼 수 있다. 하나는 국유기업 개혁으로 인한 도시 내부의 불평등이고, 다른 하나는 도시-농촌간의 불균등 발전에 따른 지역간 불평 등이다. 먼저 발 전한 동남 연해지역의 도시와 낙후된 중서부 내륙지방의 농촌의 발전 격차는 구조적 불평등의 주요 양상이었 다. 실업증가는 공산당 기층조직 해체가 아니라 주로 국유기업 개혁에 따른 것이었다.

6. 다음 중 3대 지역 균형발전 사업이 아닌 것은?

1 서부대개발 사업 2 동북노후공업기지 진흥사업 3 중부굴기 사업 4 과학적발전 사업

☆ 답4. 3대 지역 균형발전 사업은 동남연해 지역에 비해 상대적으로 낙후한 중서부, 동북지방에 대한 중앙정부 차 원의 발전사업이었다. 각각 서부대개발, 중부굴기, 동북(老工業基地)진흥(재개발)으로 불리며 2000년대 중앙 정부 차원의 막대한 자금 투자와 지원을 통해 추진되고 있다.

7. 개혁개방 이후 중국의 ‘3대 격차’에 포함되지 않는 것은?

1 도시와 농촌 주민 간의 소득 격차 2 정부 관료와 사영기업가 간의 소득 격차

3 점-선-면 발전 전략에 따른 지역 간 격차 4 빈곤층과 부유층 간의 재산 격차

☆ 답2. 개혁개방 이후의 3대격차는 도농간, 지역간, 빈부간 격차이며, 여기에 민족간 격차를 포함하여 4대격차로 부르기도 한다. 이는 개혁개방의 결과로 생겨난 구조적 불평등을 가리키는 용어이다.

8. 개혁개방 이후 중국의 불균등 발전전략과 관련된 용어가 아닌 것은?

1 경제특구 2 점-선-면 발전 전략 3 선부론(先富論) 4 조화사회론(和諧社會論)

☆ 답4. 조화사회론은 후진타오 시기 공산당의 새로운 이념적 지침으로, 지역·계층간 불균형 발전을 조정하기 위한 새로운 이념적 지침이었다. 중국 정부가 정국 운영의 초점을 양적 경제성장에서 사회적 균형으로 전환하는 것 을 의미하고, 나아가 사람과 사람, 사람과 자연의 조화를 ‘중국특색 사회주의’의 방향성으로 설정함을 의미했다.

9. 개혁개방 이후 중국의 지역별 발전전략을 시간 순으로 올바르게 나타낸 것은?

1 서부대개발 ⇒ 동북재개발 ⇒ 중부굴기 ⇒ 경제특구

2 동북재개발 ⇒ 중부굴기 ⇒ 경제특구 ⇒ 서부대개발

3 경제특구 ⇒ 서부대개발 ⇒ 동북재개발 ⇒ 중부굴기

4 중부굴기 ⇒ 경제특구 ⇒ 서부대개발 ⇒ 동북재개발

☆ 답3. 지역별 개발정책을 시간 순으로 나열하면 경제특구(1980), 서부대개발(2000), 동북재개발(2003), 중부굴기 (2006) 순이다. 경제특구의 실험이 성공을 거둔 이후 동남연해 지방의 도시들로 확장되었으며, 이후 기존의 발전에 소외된 서부, 동북, 중부지역에 대한 중앙 정부 차원의 집중적인 투자가 시작되었다.

제6강. ‘백년대계’ 교육의 굴곡

☆ “관학”은 국가가 주도하여 실행하는 교육을 말하며, 관학 교육은 서주(西周)시기부터 실시되었다. 대표적인 관학 교육 기관에는 “국학(國學)”과 “향학(鄕學)”이 있었다. 국학은 주 왕조 및 각 제후국 수도에 설치되었고, 향학은 각 지방에 설치되었다. 관학 교사는 관원이 담당했고, 입학은 귀족자제들 에게만 허가되었다. 한나라 시기 중앙관학과 지방관학 체제가 확립된 이후 청나라 시기까지 지속되 었다. 수나라 시기부터 중국은 과거제도를 통해 관리를 선발하기 시작했고, 그 결과 관학은 과거제도 를 중심으로 운영되는 교육기관으로 변모했다.

☆ “양개범시(兩個凡是)” : 마오쩌둥에 의해 후계자로 지목된 화궈펑(華國鋒)은 권력을 강화하기 위해 1977년 ‘양개범시(兩個凡是)’ 즉 마오쩌둥이 결정한 것과 지시한 것, 두 가지는 모두 옳다고 강조했 다. 문화대혁명 시기 피해자였던 덩샤오핑은 이에 반대하며 1977년부터 공개 강연 및 지도자 모임 등에서 ‘과학’을 강조했고, 그 영향으로 1978년 4월 광명일보에는 ‘실천은 일체의 진리를 검증하는 표준이다’라는 글이 게재되었다. 이렇게 시작된 ‘진리표준 논쟁’을 통해 중국은 화궈펑 체제로부터 덩 샤오핑 체제로 전환되었다.

☆ “863계획(863计划)”는 덩샤오핑이 개혁개방 초기 과학자들의 과학기술 개발 건의를 받아들여 1986년 3월 3일 ‘첨단기술 연구 발전계획’으로, 1986년 3월에 내린 결정이기에 ‘863계획’으로 불린다. 중국 정부는 “핵심분야에 역점을 둔다”는 방침 아래 생물공학, 정보기술, 레이저기술, 자동화기술, 에 너지기술, 신소재 등 7개 영역에서 15년 내에 국제적 수준을 따라잡고, 다른 나라와의 기술격차를 줄 이며, 우수한 성과를 얻고, 20세기 말 특히 21세기 초 경제력과 국방력을 제고한다는 계획을 확립했 다. 이 때문에 중국의 핵·미사일·항공우주 관련 기술은 국가적 인력·자본 투자와 더불어 급성장할 수 있었다. 2001년부터 2010년까지 환경 분야를 추가하여 후속 계획을 실시했다.

☆ “희망공정(希望工程)”은 중국에서 기업체나 개인의 모금을 받아 교육 환경이 낙후된 지역에 대한 교실의 신축·증축이나 교과서 등 교재 보급을 위한 ‘희망 프로젝트’를 의미한다. 1989년부터 2009년 까지 약 20년 간 진 행된 희망공정으로 56억 7,000만 위안의 자금이 모였고, 전국의 346만 명의 학생들이 혜택을 입었으며, 빈곤지역에 희망소학(교) 1만 5,940개를 건설하였다.

☆ “학위열풍 (文凭热)”은 개혁개방 이후 교육의 중요성이 강화되고 학력이 취업 및 신분상승의 중요한 요소로 재등장하자, 학위 수요가 급증한 현상을 말한다. 전문지식 또는 교육 자체에 대한 열의보 다는 학위 및 졸업장에 집착하는 부정적인 측면을 언급할 때 자주 사용된다.

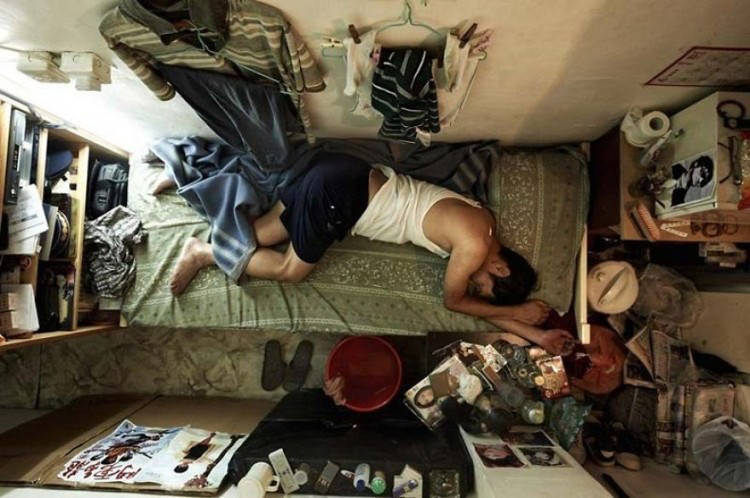

☆ “개미족(蚁族)”은 중국에서 1980년대 태어난 젊은이 중 학력은 높지만 취업난으로 인해 빈곤한 삶 을 사는 이들을 의미한다. 이 용어는 중국 베이징대학 법학 박사과정이던 롄쓰(廉思)가 2009년에 출간한 <개미족(蟻族)>에서 유래한다. 개미족의 특성은 빠링허우, 고학력(대졸 이상), 월 평균 2,000-3,000 위안 정도의 저소득, 쪽방촌 거주 등이다. 이들 개미족은 농민·농민공·해고노동자와 함 께 4대 취약층으로 분류되고 있고, 베이징·상하이·광저우·시안·충칭 등 대도시를 중심으로 약 100만 명에 이르며, 베이징에만 최소 10만 명이 있다고 한다. 베이징의 빈민촌인 탕자링(唐家嶺)은 대표적 인 개미촌으로 꼽힌다.

가 근대 이전 중국의 교육은 4서5경 중심의 과거제도와 관련이 있어서 보수적이고 체제유지의 목적 이 강했다. 아편전쟁 이후 중국은 부국강병을 위해 근대적인 교육체계를 도입하고자 노력했다. 중화 민국 초기 지식인들은 신문화운동 과정에서 일반 대중이 쉽게 글을 배우고 쓸 수 있도록 ‘백화문’을 널리 보급했다.

나 사회주의 중국 성립 이후 공산당은 노동자와 농민 및 그 자녀들의 교육 기회를 확대하고자 했다. 개혁개방 이후에는 과교흥국(科敎興國)의 기치 아래 교육·과학 발전 정책을 본격적으로 추진하였다. 교육 전담 부서를 신설하고 의무교육제도를 도입하였으며, 863계획, 973계획, 창어(嫦娥)공정 등 여 러 교육·과학 진흥 프로그램을 시행했다.

다 개혁개방 이후 교육과 과학의 중요성이 강조되자 인민들의 교육열이 높아졌다. 교육 수준, 특히 학위 가 개인 능력을 가늠하는 지표로 작용하면서 교육열은 학위열풍으로 나타났다. 학력과 대학의 서열체계 가 생겨나고, 학위 인플레이션 현상이 가중되었으며, 학력을 위조하는 사회병리적 현상도 생겨났다.

라 오늘날 중국의 교육체계는 초등학교(小學) 6년, 중학교(初中) 3년, 고등학교(高中) 3년, 대학교(大 學/高校) 4년을 기본으로 하는 6-3-3-4제로 구성되어 있다. 초등학교와 중학교 교육에 대해 의무교육 을 시행하고 있다. 시장경제의 확산에 따라 교육 영역도 급속하게 시장화되고 있다.

마 개혁개방 초기만 해도 중국 대학의 학비와 기숙사비는 거의 무료에 가까웠으나, 이후 개인 부담액이 점차 증가하였다. 중국의 유명 대학은 여전히 대부분 국립이나 사립대학도 점차 증가하고 있다. 고등교육 수요가 증가하자 1999년부터 대학 정원이 확대되었고, 이에 따라 대학 졸업생 수도 급증하였다.

바 ‘개미족(蚁族)’은 도시 외곽 쪽방촌에 모여 사는 가난한 젊은이들을 가리킨다. 이들은 대부분 80 년대 이후에 태어난 농촌 출신으로 대학 졸업 후 대도시 잔류를 희망하지만, 대도시의 호구발급 제 한과 취업난 등으로 인해 안정적인 직장을 찾지 못한 채 집세가 저렴한 도시 외곽에 거주한다.

사 2010년대 중반부터 국가는 고학력자 취업난 해결의 방안으로 창업 지원 정책을 시행하고 있다. 중앙 및 지방 정부 차원에서 창업 공간과 자문 서비스를 제공하는 것이 주된 지원이며, 지표상으로 는 지원 정책이 긍정적으로 나타나고 있다.

1. 관학(官学)

관학은 국가가 주도하여 시행하는 교육 제도로, 서주(西周) 시기부터 시행되었습니다. 이 교육 제도는 왕조의 통치력을 강화하고, 교육을 통해 국가의 관리 및 군사를 양성하는 역할을 했습니다. 대표적인 관학 교육 기관으로는 **국학(国学)**과 **향학(乡学)**이 있습니다.

- 국학은 주 왕조 및 각 제후국의 수도에 설치되었으며, 향학은 지방에 설치되어 지역 교육을 담당했습니다.

- 관학 교사는 관원이 맡았으며, 학생들의 입학은 대부분 귀족 자제들에게만 허가되었습니다.

- 한나라 시기에 중앙과 지방에 관학 체제가 확립되었고, 이 체제는 청나라 시기까지 지속되었습니다.

- 수나라부터는 과거제가 도입되어, 관리 선발 제도로서 관학이 과거시험 중심으로 운영되었으며, 이로 인해 관학 교육은 정치적 및 행정적 기능을 더욱 강화하였습니다.

2. 양개범시(两个凡是)

양개범시(两個凡是)는 마오쩌둥의 사상과 정책을 절대적으로 지지하는 주장을 나타냅니다. 화궈펑(华国锋)은 마오쩌둥의 후계자로 지목되었고, 1977년 ‘양개범시’를 주장하며, “마오쩌둥이 결정한 것과 지시한 것, 두 가지는 모두 옳다”는 입장을 내세워 권력을 강화했습니다.

- 그러나 마오쩌둥의 문화대혁명 시기의 피해자인 덩샤오핑은 이에 반대하며, 과학적 사고의 중요성을 강조했습니다.

- 1977년부터 덩샤오핑은 공개 강연과 지도자 모임에서 과학을 중요시하며, 1978년 4월, 광명일보에 "실천은 진리를 검증하는 표준이다"라는 글을 게재하면서 진리표준 논쟁을 일으켰습니다.

- 이 논쟁은 결국 덩샤오핑 체제의 등장으로 이어졌습니다. 덩샤오핑은 개혁개방을 통해 경제 발전과 정치 개혁을 주도하며 중국의 현대화를 이루어냈습니다.

3. 863계획(863计划)

863계획(863计划)은 덩샤오핑의 개혁개방 초기, 중국의 과학기술 발전을 위한 중요한 국가적 계획입니다. 1986년 3월 3일, 첨단기술 연구 발전계획으로 공식 발표되었으며, ‘863계획’이라는 이름은 그 발표 연도에 따른 약칭입니다.

- 이 계획은 핵심 분야에서 국제적 수준을 따라잡기 위한 목표를 세우고, 생물공학, 정보기술, 레이저기술, 자동화기술, 에너지기술, 신소재 등의 7개 분야에 중점을 두었습니다.

- 15년 내 국제 수준에 도달하려는 목표 하에, 핵, 미사일, 항공우주 관련 기술에서 큰 발전을 이루었고, 이는 중국의 국방력과 경제력을 크게 증대시키는 결과를 낳았습니다.

- 2001년부터는 환경 분야도 추가되어 후속 계획이 실행되었습니다.

4. 희망공정(希望工程)

희망공정(希望工程)은 1989년에 시작되어 2009년까지 약 20년 동안 진행된 프로젝트로, 기업체 및 개인의 기부를 통해 교육 환경이 낙후된 지역에 대한 지원을 하는 것이 주요 목적이었습니다.

- 이 프로젝트는 교실 신축 및 교재 보급을 위한 활동으로, 특히 빈곤 지역의 교육 환경 개선을 목표로 했습니다.

- 20년 동안 56억 7,000만 위안이 모였고, 346만 명의 학생들이 혜택을 받았으며, 1만 5,940개의 희망소학이 건설되었습니다.

5. 학위열풍(文凭热)

학위열풍은 개혁개방 이후 교육의 중요성이 강화되면서 나타난 현상입니다. 학력은 취업 및 사회적 신분 상승의 중요한 요소로 간주되었고, 이에 따라 학위 수요가 급증했습니다.

- 이는 전문지식보다는 학위 및 졸업장에 대한 집착으로, 부정적인 측면이 강조되는 경우도 많습니다.

- 학위 열풍은 교육의 본래 목적이 아니라, 사회적 상징으로서의 학위에 대한 과도한 집착을 나타냅니다.

6. 개미족(蚁族)

개미족(蚁族)은 1980년대에 태어난 고학력 젊은이들을 지칭하는 용어입니다. 이들은 **고학력(대졸 이상)**을 가졌지만, 취업난으로 인해 빈곤한 삶을 살아가는 이들입니다.

- 개미족은 빠링허우(80년대 출생) 세대에 해당하며, 월평균 2,000-3,000 위안의 저소득을 버는 경우가 많고, 쪽방촌에서 거주하는 경우도 많습니다.

- 이들 개미족은 농민공이나 해고 노동자와 함께 4대 취약층으로 분류되며, 베이징, 상하이, 광저우, 시안, 충칭 등의 대도시에서 많이 나타납니다. 특히 베이징의 탕자링은 대표적인 개미촌으로 알려져 있습니다.

1. 전근대 시기의 교육에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1 관학 교육은 서주(西周) 시기부터 실시되었다.

2 수나라 시기부터 과거제도를 통해 관리를 선발했다.

3 한나라 시기부터 사학이 등장하고 발전했다.

4 서원은 당나라 시기 이후 성행했던 고급수준의 사학교육이다.

☆ 사학은 춘추전국시대 등장했다. 사학의 등장으로 귀족과 평민을 불문하고 다양한 신분 계층의 사람들이 교 육을 받을 수 있었다. 전국시대는 백가쟁명(百家爭鳴)의 시대, 즉 수많은 학자나 학파가 자신들의 사상을 자유 롭게 논쟁하는 시대였다. 유가, 묵가, 도가, 법가 등 학파의 대표 인물들은 개인적으로 학생들을 모집하고 가 르치면서 그들의 정치사회적 주장을 가다듬고 널리 알릴 수 있었다. 사학의 자유로운 교육 방식 때문에, 중국 에서 다양한 사상이 발전될 수 있었다.

2. 청나라 말기 설립된 근대적 교육기관이 아닌 것은?

1 경사동문관 2 청화학당 3 경사대학당 4 공농속성 소학교

☆ 경사동문관은 이홍장이 이끌던 양무파가 1862년 북경에 설립한 중국 최초의 신식학당이다. 청일전쟁 패배 이후 설립된 중국 최초의 대학기구가 경사대학당이다. ‘의화단운동’ 배상금으로 설립된 유학 기구가 청화학당 이다. 공농속성 소학교는 1949년 신중국 성립 이후 전국 각지에 설립된 대중 교육 기관이다.

3. 마오쩌둥 시기의 교육 특징으로 적절하지 않은 것은?

1 신중국 초기 공산당은 노동자와 농민 자녀들을 교육하기 위해 노력했다.

2 국민당 관료 가정 출신 자녀들은 신중국 시기 제도교육에서 배제되었다.

3 신중국 초기의 교육 제도는 소련 체제를 모방한 것이었다.

4 중국 공산당은 농민과 노동자의 문맹 퇴치에 많은 노력을 기울였다.

☆ 신중국 초기 공산당은 각급 학교에서 학생 선발 시 노동자와 농민의 자녀들을 우선 선발하도록 조치했지 만, 국민당 관료 가정 출신 자녀들을 제도교육에서 배제하지는 않았다. 공산당은 신중국 초기 국민 전체를 사 회주의적 교육 체제 속으로 포섭하려 노력했고, 이를 위해 민국 시기 교육 혜택에서 소외된 노동자와 농민 계 급에게 기회를 더 많이 부여해야만 한다고 인식했다. 또 당시 노동자 및 농민 가정의 자녀들은 기초 교육 수 준이 매우 낮았기에, 이들이 정상적인 교육 체계에 편입하는데 좀 더 많은 시간이 필요했다. 1951년 중국 통 계에 따르면 노동자와 농민 출신 학생은 전체 학생의 19.1%에 불과했었지만, 1965년에는 64.6%로 급증했다.

4. 덩샤오핑의 교육관으로 옳지 않은 것은?

1 양개범시(兩個凡是) 2 실사구시 3 과교흥국 4 과학기술은 제 1의 생산력이다

☆ 마오쩌둥에 의해 후계자로 지목된 화궈펑은 자신의 취약한 권력을 강화하기 위해 반드시 죽은 마오쩌둥의 ‘권위’에 의존해야만 했다. 따라서 그는 1977년 ‘양개범시’를 주장했는데, 이는 ‘마오쩌둥이 결정한 것과 지시한 것, 이 두 가지는 모두 옳다’는 것이었다. 덩샤오핑과 그 파벌들은 ‘실사구시’를 중심으로 화궈펑의 사상을 비판했고, 이는 진리표준 논쟁을 야기했으며, 그 결과 덩샤오핑이 권력을 장악할 수 있었다.

5. 개미족(蚁族)의 특징이 아닌 것은?

1 빠링허우(八零後) 2 고학력 3 고소득층 4 도시 거주

☆ 개미족은 중국에서 1980년대 태어난 젊은이 중 학력은 높지만 취업난으로 인해 빈곤한 삶을 사는 이들을 의미한다. 즉 개미족의 특성은 빠링허우이면서 고학력(대졸 이상)이고, 월 평균 2,000-3,000 위안 정도 소득의 저소득층이며, 또 거주비를 절약하기 위해 쪽방촌에서 ‘집단거주’한다. 이들은 대체로 작은 방에서 2~4명이 함께 거주하고, 한국 돈으로 한 달에 약 10만 원 이내의 생활비로 생활한다. 이들은 농민·농민공·해고노동자와 함께 4대 취약층으로 분류되고 있고, 베이징·상하이·광저우·시안·충칭 등 대도시를 중심으로 약 100만 명에 이르며, 베이징에만 최소 10만 명이 있다고 한다. 베이징의 빈민촌인 탕자링(唐家嶺)은 대표적인 개미촌으로 꼽힌다.

6. 중국의 교육 제도 및 교육 현황에 관한 설명으로 올바른 것은?

1 초, 중, 고, 대학의 교육 연한은 일반적으로 각각 5, 3, 3, 4년이다.

2 유치원, 초등학교, 중학교 과정에 대해 의무교육을 실시하고 있다.

3 인재양성 정책에 따라 대부분의 해외유학생은 국비장학금을 받는다.

4 대학은 국공립대학이 대다수지만, 사립대학도 조금씩 늘어나고 있다.

☆ 초, 중, 고, 대학의 교육 연한은 우리나라와 마찬가지로 6, 3, 3, 4년이며, 1986년부터 초·중학교 의무교육을 실시하고 있다. 또한 해외유학은 크게 증가했지만 국가장학금의 증가는 이에 미치지 못하여, 상당수의 학생들 은 자비를 들여 해외로 나가고 있다.

7. 중국의 교육-과학 진흥정책이나 캠페인으로 볼 수 없는 것은?

1 863계획(863计划) 2 횃불계획(火炬计划) 3 탐원공정(探源工程) 4 희망공정(希望工程)

☆ 중국의 주요한 교육·과학 진흥정책으로는 첨단기술연구 발전계획인 ‘863계획’, 농업과학기술 발전 계획인 ‘星火计划’, 첨단기술성과 보급 계획인 ‘횃불계획’, 국가중점기초연구 발전 계획으로서 ‘973계획’ 등이 있다. 또 한 ‘희망공정’을 통해서 낙후된 지역의 교육환경을 제고하고 교육사업을 지원하고 있다. ‘탐원공정’이란 ‘중화문 명탐원공정’(2001-2015)의 줄임말로서, 중화문명의 원류를 탐색하는 것을 목적으로 하는 연구 프로젝트이다. ☆ 1 ‘863 计划’은 첨단기술연구 발전계획으로 생물, 우주, 정보, 레이저, 자동화, 에너지, 신소재 분야에서 세 계첨단기술 발전 추세와 중국의 수요 및 능력에 맞게 연구개발을 목표로 한다. ‘973 计划’은 국가중점기초연 구 발전계획으로 첨단기술인 에너지·정보·환경·인구·경제·사회발전 등에 관한 종합연구를 분야로 둔다. 2 횃 불계획(火炬计划)은 농업과학기술 발전계획으로 농촌의 전문화·규모화·현대화를 목표로 향진기업 발전에 지원 한다. ‘火炬计划(Torch Program)’은 첨단기술성과 보급 계획으로 첨단기술 성과의 상용화와 첨단기술 산업의 국제화를 추진한다. ‘载人航天工程’(1992년 神舟 10호), ‘嫦娥工程’(2004년 嫦娥 3호) 등은 우주 탐사계획이다.

8. 중국의 교육체계 구성요소를 한국의 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학(교)의 순서와 가장 유사하게 나열한 것은?

1 小学 - 初中 - 高校 - 学院

2 初学 - 高中 - 高校 - 大学

3 初学 - 高中 - 学院 - 大学

4 小学 - 初中 - 高中 - 学院

☆ 중국에서 高校는 대학 등 ‘고등교육기관’을 이르며, ‘学院’(College)은 비교적 작은 규모의 고등교육기관을 이른다. ‘初学’은 교육기관을 지칭하는 단어가 아니라, 학습을 시작한 지 얼마 안 되었음을 이르는 단어이다.

9. 오늘날 중국의 교육열을 반영하는 어휘와 가장 관계가 먼 것은?

1 학위열풍(文凭热) 2 반공반독(半工半讀)

3 하이구이(海龜) 4 대학 정원 확대 정책(高校扩招)

☆ 개혁개방 이후 중국사회 전반의 교육열은 크게 증가하였고 고등교육에 진학하는 인구뿐만 아니라 해외로 유학가거나 외국에서 중국으로 유학 온 인구 또한 크게 증가하였다. 이 중 해외에서 유학하고 돌아온 사람들 을 하이구이(海龜)라고 한다. 경제발전에 따라 인재 수급을 원활하게 하기 위해 중국정부는 1990년대 말부터 대학 정원을 대폭 확대했는데, 대졸자가 급증함에 따라 취업 경쟁도 심화되었다. ‘반공반독’이란 교육을 노동 과 결합시키는 방식으로, ‘반공반독학교’는 특히 마오쩌둥 시기 농촌 지역에서 농민 자녀에게 경제적 부담을 주지 않으면서 지역 사회의 요구와 관련된 중등교육 기회를 제공하려는 의도에서 추진된 정책이다.

10. 오늘날 중국의 고학력자 취업난을 상징하는 ‘개미족’에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

1 개미족은 1980년대 태어난 젊은이 중 학력은 높지만 취업난으로 인해 빈곤한 삶을 사는 이들을 의미한다.

2 일반적으로 1980년대 생이면서 대졸이상의 고학력이며, 월평균소득 2,000위안 정도의 저소득층으로, 거주비를 절약하기 위해 쪽방촌에서 ‘집단거주’ 한다.

3 개미족은 대학교육의 상업화와 대학정원 확대로 인해 졸업생 수가 급속히 팽창한 것에 비해 이들을 수용할 수 있는 사회경제체제가 미비하여 양산되고 있다.

4 개미족의 증가는 사회구조적 측면보다는, 힘들고 어려운 일을 기피하는 최근 젊은 세대들의 성향에서 기인한다.

☆중국판 ‘88만원 세대’라 할 수 있는 개미족은 70%가 농촌 출신이며 대도시 출신은 7% 미만이란 점에서 사 회구조적 문제와도 밀접한 관련이 있다. 특히 개혁개방 이후 중국의 지역간 불균형과 도시-농촌을 구분하는 ‘호구제도’는 개미족의 탄생과 증가에 주요한 영향을 끼쳤다.

7강. 사회조직의 성장과 사회 관리

가 “국가-사회관계”와 “시민사회” 개념은 서구 근현대사 전개 과정에 관한 분석의 산물이다. 개혁개방 이전 중국에는 이 개념을 적용할 만한 사회 세력이 형성되지 않았다. 그러나 개혁개방 이후 많은 사회조직이 생겨나고 1989년 천안문 민주화운동을 통해 정치·사회 개혁의 목소리가 표출함에 따 라 국가-사회관계가 중요한 연구 주제로 부상했다.

나 1990년대부터 권위주의적인 당·국가의 지배체제에 대응하는 사회 세력의 형성 여부에 관한 논의 가 두 가지 입장에서 전개되었다. 첫째는 사회조직의 성장에 주목하여 중국에서도 시민사회가 형 성되고 있다는 ‘시민사회 모델’이고, 둘째는 중국 민간조직의 반관반민(半官半民)적 특성과 여전 히 견고한 당·국가의 관리‧통제력을 중시한 ‘코포라티즘’ 모델이다.

다 개혁개방 이후 통치 체제의 이완과 함께 민간조직이 급증했다. 중국 정부는 1989년 천안문 사건 이후 <社会团体登记条例>를 제정하고 사회조직 관리 체계를 마련했다. 이중관리체계(双重管理体 系), 분급등기관리(分级登记管理), 동일 분야 복수단체 설립 제한, 공산당 노선 준수 등이 그 주 요 골자이다.

라 시민들의 자발적인 결사체를 ‘민간조직’이라 부르다 최근 ‘사회조직’으로 대체했다. 사회(민간)조직 은 사회단체(社会团体), 민판비기업단위(民办非企业单位), 기금회(基金会)으로 구분된다.

마 비정부기구(NGO) 또는 비영리기구(NPO)는 국가(정치)와 기업(시장)이 해결하지 못하는 문제들이 많아짐에 따라 시민들이 자발적인 참여를 통해 공익을 실현할 목적으로 구성하는 민간 기구를 말한다. 개혁개방 이후 이해관계가 다변화하고 당·국가가 장기적으로 ‘작은 정부--큰 사회’를 지향 하는 개혁을 추진함에 따라 중국의 NGO/NPO도 완만하지만 계속해서 성장하고 있다.

☆ 국가-사회관계

통치기구인 국가와 시민 결사체의 영역인 사회와의 관계를 일컫는 말이다. 서구 근현대사에서 국가 에 대항하여 시민들이 경제적, 정치적 권리를 확장했던 과정을 분석하기 위해 고안되었으며, 오늘날 에도 사회조직이 국가의 권력 남용을 견제하거나 협력을 통해 합리적이고 효율적인 발전 방안을 모 색하는 데 활용되고 있다.

☆ 시민사회

국가 및 제도권 정치와 구별되며 상대적으로 독립적인 민간 공공영역을 말한다. 시민들이 다양한 형 태의 자발적인 결사체를 형성하여 통치기구와 일정한 거리를 유지한 채 국가권력의 팽창과 남용을 억제할 수 있는 보루로 기능한다.

☆ 코포라티즘 (Corporatism)

국가-사회관계를 설명하는 모델의 하나로 ‘조합주의’로도 불린다. 어근 “corpor”는 “몸”을 뜻하며, 국 가와 주요 사회단체가 “한 몸”처럼 유기적으로 연결되어 있음을 강조한다. 이 모델은 국가가 사회조 직이 관리와 통제 범위 밖으로 벗어나지 않도록 특수한 관계를 유지하는 상황을 설명할 때 자주 동원된다.

☆ 이중관리체계

이중의 행정 장치를 통한 사회조직 관리방식이다. 중국의 사회조직은 업무주관단위(业务主管单位)의 후원·보증을 받아 정부 주관부문(民政部)에 등록해야 한다. 사회조직을 후원·보증하면 관리·감독을 해 야 하고 문제 발생 시 책임이 따르기 때문에, 공공기관들은 이를 거절하는 경우가 많다. 이로 인해 많은 민간조직이 미등록 상태로 남아 있다.

☆ 민판비기업단위 (民办非企业单位)

비국유자산을 활용하여 비영리성 공익활동에 종사하는 사회조직을 통칭하며 1998년에 등장했다. 이 전에 국유자산을 이용하여 국가조직이 담당했던 공익활동 기능의 일부를 사회조직으로 이전한 것이 다. 각종 비영리성/공익성 학교, 병원 및 재활원, 양로원 등이 이에 해당한다.

☆ NGO/NPO

Non-Governmental Organizations 및 Non-Profit Organizations의 약자이다. NGO와 NPO는 국가(정 치)와 시장(기업)이 해결할 수 없는 공공의 문제를 시민들의 자발적인 참여를 통해 해결하고 공익을 증진하고자 결성된 조직이며 오늘날 시민사회의 중추를 담당하고 있다.

1. 중국의 국가-사회관계에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 마오쩌둥 시기에는 국가권력을 견제할 수 있는 사회 영역이 발전하지 않았다.

2 1989년 천안문 사건 이후 중국의 국가-사회관계에 관한 학술적 관심이 높아졌다.

3 당과 국가는 사회 영역의 확장이 장기적으로 중국의 안정적 발전에 위협적이라고 판단한다.

4 코포라티즘이란 국가가 주요 사회단체와 상하 통제의 특수한 관계를 유지하는 것을 말한다.

〔답〕 3, 당과 국가는 민간 또는 사회 영역이 통제 가능한 범위 내에서 성장할 수 있도록 유도하고 있는데, 이는 사회 영역의 성장이 장기적인 관점에서 중국의 안정적 발전에 도움이 된다고 판단하기 때문이다.

2. 중국공산당과 정부가 사회조직에 대한 관리 및 통제를 강화하기 시작한 계기로 작용한 사건은?

1 1978년 개혁개방 결정 2 1989년 천안문 민주화운동 3 1992년 덩샤오핑의 남순강화 4 2001년 WTO 가입

〔답〕 2, 1978년 개혁개방 이후의 정치경제적 변화에 따라 다양한 형태의 이익집단과 다원화된 목적 의 민간조직의 수가 급증했다. 그러나 당과 정부는 1989년 천안문 민주화운동이 발생하기 전까지 이 러한 민간조직에 대한 구체적인 관리 및 통제 방침을 수립하지 않았다.

3. 중국 정부가 규정하는 사회(민간)조직의 범주에 포함되는 않는 것은?

1 기금회(基金会)

2 민판비기업단위(民办非企业单位)

3 사회단체(社会团体)

4 사업단위(事业单位)

〔답〕 4, <社会团体登记条例> 등 관련 법령에 따르면 중국의 민간(사회)조직은 사회단체, 민판비기업 단위, 기금회로 구분된다. 사업단위는 개혁개방 이전에 국가기관 및 기타 사회조직이 국유자산을 이 용하여 과학기술, 교육, 문화, 위생 등의 영역에서 사회의 공공이익을 증진하기 위해 활동했던 단위 를 가리킨다.

4. 2000년대와 2010년대 중국에서 NGO/NPO의 활동이 가장 활발하게 이루어진 분야를 하나만 꼽 는다면?

1 과학기술 2 노동 3 교육 4 환경

〔답〕 4, 개혁개방 이후 각종 민간조직이 많이 생겨나면서 시민들의 자발적인 공익활동이 활성화하였 다. 1990년대에는 교육 분야, 2000년대부터는 환경 분야에서의 활동이 두드러진다. 급속한 산업발전 의 부작용으로 생겨난 환경오염 및 파괴 문제를 해결하기 위해서는 시민들의 자발적인 참여와 관심 이 필수적이라는 국가의 인식과 환경 NGO의 목표가 일치하기 때문이다.

제8강. 경제성장 이면의 환경·자원 문제

☆ 중국의 “과학적발전관”은 2003년 당시 후진타오가 제안한 중국공산당의 새로운 이념으로, 흔히 ‘지속가능한 발전 이론’으로 요약되기도 한다. 개혁개방 이후 성장일변도의 발전모델을 추구해온 결 과 빈부격차와 환경오염 등 각종 사회적 문제들이 더 이상 방치할 수 없는 정도에 다다랐다는 인식 하에 중국의 발전 방향에 관한 새로운 청사진으로 제시한 것이다. 이는 분배를 중시하는 ‘균형 발전 과 질적 성장’이라는 발전모델로의 전환을 시사하는 것으로, 샤오캉(小康) 사회의 전면적 건설을 위 해 경제성장을 최우선 과제로 삼으면서도 에너지, 환경, 균형발전 등과 같은 다양한 요구들을 적극적 으로 해결하겠다는 당의 의지를 반영한 것이다. 2007년 10월에 개최된 중국공산당 제17차 당대회에 서 새로운 지도이념으로 채택되어 당 장정에 삽입되었다.

☆ “녹색GDP”는 1994년 4월 22일 ‘지구의 날’을 맞이하여 미국에서 처음 발표한 특수한 GDP개념으 로, GDP에서 환경비용, 즉 경제활동 과정에서 생겨나는 환경자본 소모분과 환경 피해액을 제외한 나 머지를 가리키는 용어이다. 특정 지역에서 발생한 재화와 용역의 총합계액을 가리키는 GDP는 자연 자원의 고갈과 환경오염 및 그로 인한 보건.후생 비용의 증가를 반영하지 못한다는 단점이 있는데,

이러한 환경적.자원적 요인을 GDP 산출과정에 반영함으로써 외형적 성장일변도의 경제활동을 재고 하자는 취지에서 제안된 것이다. 중국에서는 2004년부터 일부 지방을 대상으로 시범적으로 녹색GDP 를 산출했는데, 대부분 지방의 GDP 성장률이 마이너스로 나오자 시범사업에 참가한 지방정부들의 반발로 2007년에 중단되었다.

☆ “탄소배출권”은 1997년 교토의정서(교토기후협약)에 따라 적절한 기준에 맞게 이산화탄소(CO2)를 배출할 수 있는 권리를 말한다. 교토의정서와 이후의 각종 협약을 통해 국제사회는 각 국가 및 기업 에게 할당된 탄소배출량의 초과분 또는 감축분에 대해 서로 거래할 수 있는 제도를 단계적으로 시행 해오고 있는데, 이를 탄소배출권거래제도라고 한다. 한국의 경우, 2012년 탄소배출권거래제도에 관한 법률이 통과되어 2015년부터 시행되고 있으며, 중국은 2013년 선전시에서 처음으로 탄소배출권 거래 시장이 문을 열었으며 2016년부터 전국적으로 실시하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

☆ “두장얜(都江堰)”은 쓰촨성 두장얜시 인근에 있는 세계 최초의 수리 관개시설이다. 이 지역을 흐르 는 민장(岷江)이 범람하여 하류의 평원이 물에 잠기는 일이 많았는데, 진(秦)나라가 중국을 통일하기 전인 기원전 256년, 촉(蜀)군 태수 리빙(李氷)이 진왕의 명을 받들어 수리시설을 만들었다. 민장과 두장얜 지역의 자연지형을 최대한 활용하여 수량이 적을 때는 하나의 수로로, 많을 때는 몇 개의 수 로로 강물의 흐름을 집중 또는 분산되도록 만든 시설이다. 이 시설은 오늘날에도 주변의 약 6,000km2의 토지에 관개용수를 공급하고 있으며, 2000년 UNESCO 세계문화유산으로 선정되었다.

☆ “산샤(三峡)댐”은 창장(長江)의 지류를 막아 후베이성 이창시 인근에 세워진 다목적댐으로, 저수량 390억톤, 발전량 1,820만 킬로 와트에 달하는 세계 최대의 댐이다. 쑨원, 장졔스, 마오쩌둥 등 중국 의 대표적인 지도자들이 창장의 범람을 막기 위해 댐 건설을 구상한 바 있으며, 실제 댐 건설사업은 1994년부터 시작하여 2006년에 완공되었다. 댐 건설의 효율성과 안전성을 두고 많은 논란이 있었으 며, 건설공정이 시작되면서 140만 명의 주민이 (반)강제적으로 퇴거당하면서 커다란 사회적 문제로 비화되기도 했다. 완공 이후에도 지진 위험, 창장 하류 지역의 수자원 부족 및 수질 악화, 생태계 파 괴 등과 관련된 많은 문제를 유발하고 있다.

☆ ‘UN사막화방지협약’에 따르면 “사막화(desertification)”는 건조, 반건조, 아습윤의 기후 지역에서 기후변화와 인간활동 등 다양한 요인에 의해 발생하는 토지의 퇴화 현상을 말한다. 토지퇴화를 유발 하는 원인으로는 바람(풍식 사막화), 집중호우(수식 사막화), 토양염류화 등이 있다. 중국에서는 이러 한 사막화 현상을 “荒漠化”라고 부르며, 이 중 바람의 작용에 의한 토지퇴화 현상, 즉 ‘풍식 사막화’ 만을 “沙漠化”로 지칭한다. 중국의 경우, 전 국토의 27.5%인 264만 km²가 사막·사막화 지역으로 분 류되며, 매년 2,460km² 넓이의 지역에서 사막화가 진행되고 있는데, 이는 서울 면적(605km²)의 4배 에 달하는 면적이다.

가 개혁개방 이후 산업경제 발전과 함께 중국의 환경이 심각하게 오염되었다. 주요 원인으로는 급속한 산업화 및 도시화에 따른 오염물질의 대량 배출, 노동집약적인 조방형 경제성장 전략에 따른 선 진국의 오염산업 및 에너지저효율 산업 유치, 외형적 GDP 성장의 중시와 장기적인 안목의 결여, 자 원 및 경지 부족에 따른 과도한 개발 등을 꼽을 수 있다.

나 중국 환경오염은 대기, 수질, 토양 등에서 모두 심각한 양상을 띤다. 2003년 제시된 ‘과학적 발전 관’은 환경오염 문제를 전국적 차원에서 공론화하는 계기로 작용했다. 자연과의 조화를 바탕으로 지 속가능한 발전정책을 펴나가겠다는 것인데, 이후 환경투자금액을 늘리고 환경 NGO 등과의 협력을 통해 환경보호를 위한 각종 정책을 구상하여 실행해오고 있다.

다 2000년대 중반 이후, 남동연해지역과 주요 대도시의 환경오염 문제는 점진적으로 개선되고 있으 나, 내륙과 농촌지역의 환경오염이 새로운 문제로 떠올랐다. 이는 발전 지역의 오염산업이 내륙지역 으로 이전하고, 각급 지방정부가 지역의 경제성장을 위해 환경 관련 정책을 충실히 실행하지 않는 데서 비롯된다.

라 경제성장과 함께 중국의 에너지 사용량도 급증했다. 2010년 미국을 제치고 세계 최대의 에너지 소비국이 되었으며, 석탄과 석유 등 주요 에너지원의 최대 수입국이 되었다. 석탄 의존도가 약 60% 에 이를 정도로 여전히 높은데, 이는 중국 대기오염의 직접적인 원인으로 작용하고 있다. 중국정부는 2060년 탈석탄을 목표로 수력 및 신재생에너지 개발을 적극 지원하고 있다.

마 중국의 사막화는 강수량이 적고 뒤늦게 산업화와 도시화가 진행 중인 북부와 북서부 지역에서 특히 심각하다. 과도한 방목, 불법 벌목, 부적절한 농지개간 및 약초채집 등이 사막화를 초래하는 인위 적 요인으로 꼽힌다. 사막화 방지를 위해 대규모 방풍림 조성 사업을 전개해오고 있지만, 그 노력에 비해 효과는 상대적으로 미약한 편이다.

1. 과학적 발전관(科学发展观)

과학적 발전관(科学发展观, Scientific Outlook on Development)은 2003년 후진타오(胡锦涛) 당시 중국 국가주석이 제안한 중국공산당(中国共产党, CCP)의 새로운 발전 이념이다. 이는 덩샤오핑(邓小平)의 개혁개방(改革开放) 이후 중국이 고속 성장을 이루는 과정에서 발생한 환경오염, 빈부격차, 지역 간 불균형 등 여러 사회적 문제를 해결하기 위한 방안으로 제시되었다.

이 이념의 핵심은 지속가능한 발전(可持续发展), 조화로운 사회(和谐社会), 균형 발전(协调发展)을 강조하는 것이며, 특히 경제성장을 최우선 과제로 삼되 환경 보호, 사회적 형평성, 자원의 지속 가능성을 고려하는 방향으로 정책을 전환하는 데 중점을 둔다.

2007년 개최된 중국공산당 제17차 전국대표대회(中国共产党第十七次全国代表大会)에서 당의 핵심 이념으로 공식 채택되었으며, 당 장정(党章)에 삽입되었다. 이후 시진핑(习近平) 정권의 ‘생태문명(生态文明)’ 개념과 연계되어 현재까지도 중요한 국가 발전 전략의 일부로 작용하고 있다.

2. 녹색 GDP(绿色GDP, Green GDP)

녹색 GDP(绿色GDP, Green GDP)는 기존의 GDP(국내총생산, 国内生产总值)에서 환경 비용을 반영하여 경제성장을 보다 실질적으로 평가하려는 개념이다. 이는 1994년 미국에서 처음 제안되었으며, 경제활동으로 인한 자연자원의 소모와 환경오염으로 인한 피해를 GDP에서 차감하여 보다 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 도입되었다.

중국은 2004년부터 녹색 GDP 산출 실험을 시작했으나, 시범사업에 참여한 대부분의 지방정부에서 GDP 성장률이 마이너스로 나타나면서 강한 반발을 불러일으켰다. 이에 따라 2007년 이후 녹색 GDP 산출이 중단되었으나, 최근 들어 중국 정부는 생태문명(生态文明) 건설과 탄소중립(碳中和) 목표 달성을 위해 다시금 환경 요소를 반영한 경제 지표 도입을 검토하고 있다.

3. 탄소배출권(碳排放权, Carbon Emission Rights)

탄소배출권(碳排放权, Carbon Emission Rights)은 국가나 기업이 일정량의 탄소를 배출할 수 있는 권리를 의미하며, 1997년 교토의정서(京都议定书, Kyoto Protocol)에서 처음 규정되었다. 이후 2015년 파리협정(巴黎协定, Paris Agreement)을 통해 국제 사회는 기후변화 대응을 위한 탄소배출권 거래제도(碳交易制度)를 확대해 나가고 있다.

중국은 2013년 선전(深圳)에서 처음으로 탄소배출권 거래 시장을 개설했으며, 이후 베이징(北京), 상하이(上海), 광둥(广东) 등 여러 지역에서 시범 운영을 거친 후 2021년 전국 단위의 탄소배출권 거래 시장(全国碳市场)을 출범시켰다. 이는 세계 최대 규모의 탄소배출권 시장으로, 중국 정부는 2060년 탄소중립 목표를 달성하기 위한 핵심 정책으로 이를 활용하고 있다.

4. 두장옌(都江堰)

두장옌(都江堰, Dujiangyan)은 중국 쓰촨성(四川省) 청두시(成都市) 두장옌시에 위치한 세계 최초의 대규모 수리 관개시설이다. 기원전 256년, 촉(蜀)나라 태수였던 리빙(李冰)과 그의 아들이 민강(岷江)의 범람을 막기 위해 건설한 이 수리시설은 자연지형을 이용하여 강물을 효과적으로 분산시키는 독창적인 구조를 갖추고 있다.

이 시설은 2,000년이 넘는 세월 동안 여전히 운영되고 있으며, 약 6,000㎢의 농경지에 안정적인 용수를 공급하는 역할을 한다. 또한, 두장옌은 공학적으로도 뛰어난 설계를 바탕으로 홍수 조절과 농업 생산성 증대에 기여해 왔으며, 2000년 유네스코(UNESCO) 세계문화유산(世界文化遗产)으로 등재되었다.

5. 산샤댐(三峡大坝, Three Gorges Dam)

산샤댐(三峡大坝, Three Gorges Dam)은 중국 후베이성(湖北省) 이창(宜昌) 인근 창장(长江, 양쯔강)에 건설된 세계 최대 규모의 다목적 댐이다. 총 저수량은 390억 톤에 달하며, 발전 용량은 18,200MW(메가와트)로 세계 최대 규모의 수력 발전소를 갖추고 있다.

댐 건설은 쑨원(孙文), 장제스(蒋介石), 마오쩌둥(毛泽东) 등의 지도자들이 구상했으며, 실제 공사는 1994년에 시작되어 2006년 완공되었다. 산샤댐은 홍수 조절, 전력 생산, 수운 개선 등의 장점을 가지고 있으나, 140만 명 이상의 이주민 발생, 생태계 파괴, 수질 오염, 지진 위험 증가 등의 심각한 부작용을 초래했다.

현재도 산샤댐의 장기적인 영향에 대한 논란이 지속되고 있으며, 일부 전문가들은 창장 하류 지역의 수자원 부족 문제와 연관지어 추가적인 대책이 필요하다고 주장하고 있다.

6. 중국의 사막화 문제(荒漠化, Desertification)

사막화(荒漠化, Desertification)란 건조 및 반건조 지역에서 토양이 점차 황폐화되는 현상을 의미하며, 이는 자연적 요인뿐만 아니라 인간의 무분별한 개발과 기후 변화로 인해 심화되고 있다. 중국에서는 사막화 문제를 특히 심각하게 받아들이고 있으며, 전 국토의 약 27.5%(264만㎢)가 사막화 지역으로 분류된다.

중국은 이를 해결하기 위해 1978년부터 ‘녹색장성(绿色长城, Green Great Wall)’ 프로젝트를 추진하여 대규모 조림 사업을 진행하고 있으며, 2050년까지 사막화 방지를 위한 지속적인 노력과 국제 협력을 강화하고 있다.

1. 개혁개방 이후 중국 환경오염문제가 심화된 원인으로 볼 수 없는 것은?

1 GDP성장에만 초점을 둔 나머지 장기적 안목이 없이 무분별하게 산업을 유치했기 때문이다.

2 세계의 공장으로 발돋움하는 과정에서 선진국의 오염산업이 중국으로 이전되었기 때문이다.

3 WTO 가입 이후 중국의 산업 구조가 자본 및 기술집약적인 산업으로 재편되었기 때문이다.

4 많은 인구, 경작지 부족 등으로 인해 자연자원을 과도하고 불합리하게 개발했기 때문이다.

☆ 개혁개방 이후 화려한 경제성장의 이면에서 중국의 환경은 심각하게 오염되었다. 이는 노동집약적인 조방 형 경제발전 전략으로 인해 선진국의 오염산업 및 에너지저효율산업이 별다른 마찰 없이 중국으로 이전되었 을 뿐만 아니라, 외형적 GDP 성장을 경제발전의 척도로 삼는 사회정치적 분위기 속에서 각급 지방 정부가 무분별하고 경쟁적으로 산업을 유치했던 데서 비롯된 것이다. 또한 많은 인구와 자원 및 경지 부족 등으로 인해 자연자원을 과도하게 착취하고 불합리하게 개발한 것도 환경오염 심화의 주된 요인으로 작용했다.

2. 중국 환경오염과 관련된 최근 현상에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 동남부와 대도시 지역의 환경문제가 점진적으로 개선되고 있다.

2 유독유해 물질이 먹이사슬에 침투하여 잠재적 위험성이 커지고 있다.

3 당과 중앙정부의 환경정책이 지방 차원에서 지켜지지 않는 경우가 많다.

4 내륙과 농촌지역의 환경오염 개선 성과가 가시적으로 드러나고 있다.

☆ 2000년대 중반 이래 동남부와 대도시 지역의 환경문제는 점진적으로 개선되고 있다. 그 대신 오염산업이 내륙과 농촌으로 이전됨에 따라 내륙과 농촌의 환경이 빠른 속도로 오염되고 있다. 이는 상대적으로 경제가 낙후된 내륙 및 농촌의 지방정부가 지역경제발전을 위해 동남부 및 대도시에 있던 국내-외국 자본을 유치한 것과 깊은 관련이 있다. 또한 이들 낙후 지역의 지방정부는 당과 중앙 정부의 환경정책을 준수하지 않고 환경 오염문제에 소극적으로 대처하는 경향을 보이고 있다.

3. 중국의 에너지와 관련된 설명으로 적합하지 않은 것은?

1 중국은 미국에 이어 세계 제2의 에너지 소비국이다.

2 중국의 에너지원 중 석탄 의존비율은 약 2/3에 달한다.

3 개혁개방 이후 중국의 석탄소비량은 꾸준히 증가했다.

4 중국은 인구에 비해 에너지 자원이 매우 부족한 편이다.

☆ 중국 인구는 세계 인구의 23%를 차지하지만, 중국의 석탄 매장량은 세계 전체 매장량의 12%, 원유와 천연 가스는 1.3%에 불과할 정도로 에너지 자원이 매우 부족하다. 개혁개방 이후 중국의 에너지 사용량은 급속하게 증가하여 2010년에는 미국을 제치고 세계 최대의 에너지 소비국이 되었다. 중국은 에너지원이 다변화되고 있 는 오늘날에도 석탄에 대한 의존도가 68%에 이를 정도로 매우 높은 편이며, 석탄소비량 역시 1980년 이후 매년 평균 5% 정도씩 꾸준히 상승해왔다.

4. 다음의 인간활동 중 중국의 사막화를 유발하는 주요 요인으로 꼽기 어려운 것은?

1 대규모 댐 건설 2 불법 벌목 3 과도한 방목 4 부적절한 농지개간

☆ 황허(황하) 중상류 지역에 건설된 댐들이 하류 지역의 수자원 고갈에 영향을 미치기는 하지만, 이것이 중 국의 사막화에 얼마나 직접적인 영향을 미치는지는 판단하기 어렵다. 일반적으로, 중국의 북부 및 서북부 지역의 사막화를 초래하는 인간활동으로는 과도한 방목(30%), 불법 벌목(31%), 부적절한 농지개간 및 약초채취 (27%) 등을 꼽고 있다.

5. 오늘날 중국이 겪고 있는 주요 환경오염 문제로 볼 수 없는 것은?

1 대기오염 2 수질오염 3 토양오염 4 방사능오염

☆ 개혁개방 이후 중국의 급성장은 에너지를 대규모로 투입한 방식에 기반하였기 때문에, 이 과정에서 대기 및 수질, 토지 오염은 상당한 수준에 이르렀다. 그러나 아직 방사능 오염은 다른 오염에 비해 상대적으로 주 요한 문제로 부각되고 있지는 않고 있다.

6. 오늘날 중국 정부의 환경오염 관련 정책으로 볼 수 없는 것은?

1 공기정화행동계획 2 생태도시 건설 3 화석연료 사용금지 4 환경보호법 수정

☆ 오늘날 중국 정부는 환경오염을 주요한 문제로 인식하고 문제의 해결을 위해 적극적으로 나서고 있다. 특 히 2000년대 ‘과학적 발전관’은 환경문제 공론화와 실천에 큰 영향을 미친 바 있다. 이런 차원에서 중국 중앙 정부는 공기정화행동계획, 생태도시 건설·지원, 신재생에너지 분야 육성, 환경보호법 수정 및 녹색발전 등을 추진하고 있다. 화석연료는 환경오염을 유발하는 등 그 폐해가 크지만 여전히 중국의 주요한 에너지 자원으로 활용되고 있다.

7. 다음 중 사막화(沙漠化)로 인한 문제가 상대적으로 심각하지 않은 지역은?

1 雲南 2 新疆 3 甘肃 4 內蒙古

☆ 사막화는 북서부 건조지대에서 특히 문제가 되고 있는데, 특히 서부대개발에 따른 산업화로 인한 자연 자 원의 무분별한 채취, 경제적으로 낙후된 목축민·농민들이 생존 및 수익을 위해 행한 과도한 개발 등이 주요 원인이다. 운남 지방은 중국의 남서부 지역에 위치하며, 사막화 문제와는 큰 관련이 없다.

8. 다음 중 중국의 에너지 상황과 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 경제성장에 따른 에너지 소비가 급증하고 있는 가운데, 중국은 잠재적인 에너지 수요량에 비해 에너지 자원은 턱없이 부족한 상황에 처해있다.

2 오늘날 중국은 세계에서 석유를 가장 많이 소비하는 국가이며, 석유 소비가 도시 지역 대기오염의 가장 직접적인 요인이 되고 있다.

3 중국은 전통적으로 ‘치수’의 문제를 중시해왔으며, 황하·장강의 관리는 역대 왕조가 안정적으로 통치하는 데 중요한 조건이었다.

4 세계 최대의 수력발전 댐인 산샤 댐은 그 사회경제적 효과의 정도와 건설과정에서의 수몰 및 이주문제, 지진 관련설 등과 관련하여 많은 논란을 겪어왔다.

☆ 중국의 급성장은 막대한 에너지의 투입에 기반한 것으로, 에너지의 수급 문제는 향후 지속가능한 발전을 위협할 수 있는 중요한 문제로 대두되고 있다. 따라서 주요 에너지원의 전환은 국가적인 주요 사안이며, 수자 원을 비롯한 각종 자연자원의 관리는 발전방식뿐 만 아니라 사회경제적인 안정의 차원에서도 중요하다. 2번 설명의 에너지원은 석유가 아니라 석탄이다.

9. 다음 중 중국의 사막화 및 수자원 부족에 대한 대처에 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 중국은 마오쩌둥 시기인 1950년대부터 국제 사회와 공동으로 사막화 방지를 위해 노력해왔다.

2 사막화 방지를 위해 동북, 화북, 서북의 13개성에서 ‘三北 방호림 사업’을 시행하고 있다.

3 제한적인 수자원을 둘러싸고 중앙정부와 지방정부, 그리고 지방정부 간에 갈등, 협의, 조정이 치열하게 전개되고 있다.

4 사막화 방지를 위해 개발된 중국의 인공강우 기술은 현재 세계 최고 수준에 이르렀다는 평가를 받고 있으며 여러 용도로 활용되고 있다.

☆ 중국의 사막화는 환경 및 생태계를 위협하는 주요 요인으로, 중국 정부 또한 이의 방지를 위해 많은 대책 을 추진하고 있다. 수자원의 부족 또한 심각한 상황인데, 그 원인은 사막화, 산업화, 생활용수 사용 등과 밀접 한 관련이 있다. 중국 정부는 1996년 UN 사막화 방지협약에 가입한 이후 국제 사회와 공동으로 사막화 방지 에 노력하고 있으며, 우리나라와도 여러 차원의 협력을 진행 중이다.

제9강. 의료와 관광에 비친 복지와 여가

☆ “3급의료체계”는 중국의 농촌과 도시에서 행정구역의 편제에 따라 보건의료기구를 3개의 등급으로 구분한 시스템을 말한다. 1950년대 초에 기본 골격이 형성되었으며, 개혁개방 이후 오늘날까지도 지 속되고 있다. 농촌은 촌위생실(村卫生室) - 향진위생원(乡镇卫生院) - 현급의원(县医院), 도시는 진료 소(诊所) - 가도문진부(街道门诊部) - 구급의원(区医院)으로 편제되어 있다. 2000년대에 들어 도시의 사구(社区)공동체에서 운영하는 위생서비스기구(社区卫生服务站)들이 생겨나고 있는데, 이 역시 기층 보건의료기구로 분류된다. 의료보험제도와 연계하여 등급이 낮은 의료기관에서 진료를 받을 때는 보 험 혜택이 크고 상급기관으로 갈수록 혜택이 작다.

☆ “사스 (SARS)”는 ‘중증성급성호흡기증후군’이라는 새로운 질병에 대한 영문 명칭의 첫 글자를 조 합한 것으로 흔히 사스(SARS)로 통용된다. 2002년 11월 광둥성에서 첫 감염 환자가 발생한 이후 2003년 5월까지 전세계적으로 8,000여 건의 감염 사례가 보고되었다. 이 중 중국 내 감염사례가 2/3를 차지하고 사망자가 349명 에 달할 정도로 중국 내에서 큰 피해가 발생했다. 중국 정부와 의료 당국의 허위 및 축소 보고로 인해 사스의 확산 속도가 빨라졌으며, 이후 후진타오 정부가 중국의 보 건위생 및 의료 시스템에 대한 전면적인 개혁에 착수하는 계기의 하나로 작용하였다.

☆ “향촌의사 (乡村医生)”는 중국 농촌지역의 의료 인력을 말하며, 보건의료 시설이 열악했던 1950년 대에 기초 교육만 받고 현장을 찾아다니며 진료했던 ‘맨발의 의사(赤脚医生)’가 효시이다. 개혁개방 이후에도 농촌의 촌위생실(村卫生室) 등에서 보건의료 업무를 담당하는데, 5년제 의과대학을 마치지 않고 소정의 의료교육만을 이수하여 전문성은 부족한 편이다.정부는 이들의 수준을 제고하기 위해 자격증 제도를 도입해 운용해오고 있으며, 2012년부터는 CCTV의 주관하에 “最美的乡村医生”이라는 공익사업을 전개해오고 있다.

☆ “전민기본의료보험”은 중국의 모든 공민들을 대상으로 한 기초의료보험제도를 말한다. 계획경제 시기와 달리, 의료서비스를 받는 당사자와 정부 및 기업이 공동으로 의료 보험료를 납입하는 것을 특징 으로 한다. 단위 제도가 해체되던 1998년부터 시작된 a ‘도시직공기본의료보험’, 후진타오 정부의 보 건의료제도 개혁의 핵심 사업으로 각각 2003년과 2007년부터 추진된 b ‘신형농촌합작의료보험’과 c ‘도시주민기본의료보험’, 그리고 빈민들에 대한 무상 지원제도인 d ‘도시농촌구조의료제도’를 핵심 내용으로 한다. 전민기본의료보험제도에 대한 공민들의 호응은 매우 높은 편으로 알려지고 있다.

☆ “홍색관광”은 1990년대 후반부터 시작되어 2000년대 중반 이후에 전국적으로 유행하고 있는 일종의 애국주의적 문화유산 관광을 말한다. 혁명 영웅의 탄생지, 기념관, 대장정루트, 국공내전 전적지 등을 찾 아 사회주의 혁명의 영광과 중국공산당의 업적을 되새기고 학습하는 활동을 테마로 한다. 이렇게 홍색 관광은 개인의 차원에서는 여가생활이지만 국가 차원에서는 살아있는 애국주의 교육의 장으로 활용되기 도 한다. 이러한 정치적, 이념적 이유로 인해 2000년대 초반 이후 당과 정부의 적극적인 지원 하에 그 규모가 확대되고 있는데, 중국 관광국(國家旅遊局)은 2005년을 ‘홍색관광의 해’로 지정하기도 했다.

☆ “알리페이(AliPay)”는 알리바바(Alibaba) 그룹이 개발한 모바일 결제 시스템으로 중국에서는 즈푸 바오(支付宝)로 불린다. 텐센트 그룹의 위챗페이(微信支付)와 함께 모바일 결제 시장의 양대 산맥을 이룬다. 모바일 앱에 은행 계좌를 연결한 후 QR 코드를 통해 간편하게 결제하는 방식이다.

가 신중국 수립 이후 중국은 3급 보건의료체제를 확립했다. 농촌은 인민공사 등 집체의 재정지원을 바탕으로 村卫生室, 乡镇卫生院, 县医院, 도시는 诊所, 街道门诊部, 区医院으로 편제하여 대부분의 공 민들에게 무상 또는 저렴한 의료서비스를 제공했다. 그러나 전문가 및 설비 부족으로 인해 의료서비 스의 수준은 매우 낮았다.

나 980~90년대 기본보건의료체제가 급격히 쇠퇴했다. 농촌에서는 인민공사가 해체되고 국가 재정 지원이 부족하여 많은 의료기관이 사유화되었다. 도시는 상대적으로 안정적이었으나, 1990년대 후반 의료서비스가 상품화되면서 도시민들의 의료비 부담이 증가하였다. 이 시기 경제는 비약적으로 성장 하였지만 공공 보건의료체제는 오히려 퇴보하였다.

다 1990년대 이후 의료비가 높고 진료받기가 어려운 현상이 일반화 되었다. 1990년대 중후반 AIDS 촌 문제, 2003년 SARS 확산 등 보건의료체계의 취약점을 드러내는 사건들이 발생했다. 사회주의조 화(和谐)사회 건설을 기치로 내건 후진타오 정부는 대대적인 보건의료체제 개혁 사업에 착수하였다.

라 국가는 모든 인민들에게 의료보험 혜택을 제공하는 것을 목표로 전민기본보건의료제도 구축 사업 을 전개했다. 이 사업은 ‘도시직공기본의료보험’(1998), ‘신형농촌합작의료제도’(2003), ‘도시주민기본 의료보험’(2007), ‘도시농촌의료구조제도’로 구성되어 있다. 2017년부터는 농촌과 도시 주민의 의료보 험 통합을 목표로 도시농촌주민기본의료보험을 신설하여 점진적으로 확대하고 있다.

마 2000년대 이후 보건의료체제 개혁은 기층 의료시설 확대, 공립병원 개혁 및 민영화, 약품가격 인 하, 의료시장 점진 개방 등으로 나타나고 있다. 또한, 2020년 코로나19 발병을 계기로 중국 정부는 원격의료 발전 및 확산을 위해 제도적 문턱을 낮추고 있다.

바 1990년대 후반 이후 중국인들의 소득이 증가하고 국가가 내수경제 활성화 정책을 펼치면서 관광 산업이 확대되어 왔다. 이와 동시에, 홍색관광, 즉 사회주의 혁명과 관련된 역사문화유산을 방문하는 애국주의 관광이 유행하였다. 이는 애국주의 교육의 효과적인 기회가 되어, 2000년대 중반부터 당과 국가가 적극 지원해오고 있다.

사 중국인의 전반적인 소득수준 향상과 위안화의 국제적 위상 제고에 따라 중국인 해외관광객이 급증하고 해외 지출액도 크게 증가하였다. 중국인의 한국관광객 숫자도 급속히 증가하여 2013년부터는 한국을 방문하는 중국인 숫자가 일본인을 추월하였다. 그러나 2017년 사드 갈등의 여파로 방한 중국인이 줄어들었다.

1. 3급 의료 체계 (三级医疗体系)

중국의 의료 서비스는 농촌과 도시 지역에 따라 3개의 등급으로 구분된 의료 체계를 운영하고 있다.

- 농촌 지역:

- 촌위생실 (村卫生室): 마을 단위의 기초 의료 서비스 제공 기관으로, 주로 향촌의사(乡村医生)가 근무하며 일차 진료와 기본적인 보건 서비스를 제공한다.

- 향진위생원 (乡镇卫生院): 읍면 단위의 의료 기관으로, 촌위생실에서 해결하지 못하는 의료 서비스를 제공한다.

- 현급의원 (县医院): 군(현) 단위의 종합 병원으로, 전문적인 의료 서비스와 입원 치료를 제공한다.

- 도시 지역:

- 진료소 (诊所): 주민들에게 일차 진료를 제공하는 소규모 의료 기관이다.

- 가도문진부 (街道门诊部): 거리나 지역 단위의 외래 진료 기관으로, 진료소보다 규모가 크고 다양한 의료 서비스를 제공한다.

- 구급의원 (区医院): 구(區) 단위의 종합 병원으로, 전문적인 의료 서비스와 입원 치료를 제공한다.

2000년대 들어 도시의 지역사회에서 운영하는 위생서비스기구(社区卫生服务站)들이 등장하여 기초 보건의료기관으로 분류되고 있다. 의료보험제도와 연계하여 등급이 낮은 의료기관에서 진료를 받을 때는 보험 혜택이 크고, 상급기관으로 갈수록 혜택이 작아진다.

2. 사스 (SARS, 非典型肺炎)

사스는 '중증급성호흡기증후군(严重急性呼吸综合征)'의 약자로, 2002년 11월 중국 광둥성(广东省)에서 첫 감염 환자가 발생하였다. 이후 2003년 5월까지 전 세계적으로 약 8,000여 건의 감염 사례가 보고되었으며, 그중 중국 내 감염 사례가 2/3를 차지하고 사망자가 349명에 달하였다.

초기 중국 정부와 의료 당국의 허위 및 축소 보고로 인해 사스의 확산 속도가 빨라졌으며, 이는 후진타오(胡锦涛) 정부가 중국의 보건위생 및 의료 시스템에 대한 전면적인 개혁에 착수하는 계기가 되었다.

3. 향촌의사 (乡村医生)

향촌의사는 중국 농촌 지역의 의료 인력을 지칭하며, 1950년대에 기초 교육만 받고 현장을 찾아다니며 진료했던 '맨발의 의사(赤脚医生)'가 그 효시이다.

개혁개방 이후에도 농촌의 촌위생실(村卫生室) 등에서 보건의료 업무를 담당하고 있으며, 5년제 의과대학을 마치지 않고 소정의 의료교육만을 이수하여 전문성은 부족한 편이다. 정부는 이들의 수준을 제고하기 위해 자격증 제도를 도입해 운용하고 있으며, 2012년부터는 CCTV의 주관하에 '가장 아름다운 향촌의사(最美的乡村医生)'라는 공익사업을 전개하고 있다.

4. 전민기본의료보험 (全民基本医疗保险)

중국의 전민기본의료보험은 모든 국민을 대상으로 한 기초 의료보험 제도로, 의료 서비스 이용 시 개인, 정부, 기업이 공동으로 의료 보험료를 납입하는 것을 특징으로 한다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.

- 도시직공기본의료보험 (城镇职工基本医疗保险): 1998년부터 시작된 제도로, 도시 근로자를 대상으로 한다.

- 신형농촌합작의료보험 (新型农村合作医疗): 2003년부터 추진된 제도로, 농촌 주민들의 의료비 부담을 줄이기 위해 도입되었다.

- 도시주민기본의료보험 (城镇居民基本医疗保险): 2007년부터 시작된 제도로, 도시 거주 주민을 대상으로 한다.

- 도시농촌구조의료제도 (城乡医疗救助制度): 빈곤층에 대한 무상 지원 제도로, 의료비 부담을 줄이기 위한 사회 보장 제도이다.

이러한 제도들의 도입으로 2011년까지 중국 전체 인구의 95% 이상이 기본 건강 보험에 가입하게 되었다.

5. 홍색관광 (红色旅游)

홍색관광은 1990년대 후반부터 시작되어 2000년대 중반 이후 전국적으로 유행하고 있는 일종의 애국주의적 문화유산 관광이다. 혁명 영웅의 탄생지, 기념관, 대장정(长征) 루트, 국공내전(国共内战) 전적지 등을 찾아 사회주의 혁명의 영광과 중국공산당의 업적을 되새기고 학습하는 활동을 테마로 한다.

이러한 홍색관광은 개인의 차원에서는 여가생활이지만, 국가 차원에서는 살아있는 애국주의 교육의 장으로 활용되기도 한다. 이러한 정치적, 이념적 이유로 인해 2000년대 초반 이후 당과 정부의 적극적인 지원 하에 그 규모가 확대되고 있으며, 중국 관광국(国家旅游局)은 2005년을 '홍색관광의 해'로 지정하기도 하였다.

6. 알리페이 (支付宝, AliPay)

알리페이는 중국의 전자상거래 기업인 알리바바(阿里巴巴, Alibaba) 그룹이 개발한 모바일 결제 시스템으로, 중국에서는 즈푸바오(支付宝) 라고 불린다. 텐센트(腾讯, Tencent) 그룹의 위챗페이(微信支付, WeChat Pay) 와 함께 중국 모바일 결제 시장의 양대 산맥을 이루고 있다.

알리페이는 스마트폰 애플리케이션을 통해 은행 계좌와 연동하여 사용하는 방식으로, QR 코드(二维码) 결제 를 기반으로 한다. 사용자는 매장에서 QR 코드를 스캔하여 결제하거나, 자신의 QR 코드를 제공하여 상대방이 스캔하는 방식으로 결제가 이루어진다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 모바일 결제: 오프라인 및 온라인 쇼핑에서 간편 결제가 가능하다.

- 송금 및 계좌이체: 개인 간 송금이 빠르고 간단하다.

- 공과금 납부: 전기, 수도, 가스 요금 등을 간편하게 납부할 수 있다.

- 투자 및 금융 서비스: 알리바바의 금융 계열사인 즈푸바오 금융(蚂蚁金服, Ant Financial) 을 통해 예금, 대출, 보험, 투자 등의 다양한 금융 서비스를 제공한다.

- 교통카드 기능: 대중교통 요금 결제 및 택시 호출 서비스와 연계된다.

알리페이는 중국뿐만 아니라 해외에서도 사용이 확대되고 있으며, 해외 관광객들도 알리페이 글로벌 서비스를 통해 중국 내에서 결제가 가능하도록 지원하고 있다.

1. 다음 중 농촌 지역 3급 보건의료체제의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

1 村卫生室 2 乡镇卫生院 3 区医院 4 县医院

☆ 농촌 지역의 보건의료체제는 기층 단위로부터 村卫生室 - 乡镇卫生院 - 县医院 순서로 구성되어 있다. ..院 은 도시 지역 보건의료체제의 구성 요소이다. 참고로 도시지역의 기층 단위는 诊所 - 街道门诊部 - 区医院이 며 2000년대 이후 사구(社区)공동체에서 운영하는 社区卫生服务站이 생겨나고 있는데 역시 도시 지역의 보건 의료체제 기층 단위로 분류하고 있다.

2. 1980~90년대의 보건의료체제에 관한 설명으로 적합한 것은?

1 인민공사가 폐지되었지만 향진정부에 의한 무상의료지원은 지속되었다.

2 정부의 재정지원 부족으로 많은 촌위생실과 향진위생원이 사유화되었다.

3 국유기업 개혁과 함께 도시의 국공립병원이 빠른 속도로 사유화되었다.

4 단위 제도가 쇠퇴했지만 사구(社区)를 통해 무상의료지원이 지속되었다.

☆ 농촌의 경우 인민공사가 폐지됨에 따라 촌위생실과 향진위생원을 유지한 경제적 기반이 사라졌다. 국가가 별도의 재정지원을 제공하지 않으면서 농촌의 많은 기층 보건의료기구가 사유화되었다. 도시에서는 국공립병원 이 많아 보건의료서비스가 농촌에 비해 상대적으로 안정되었다. 그러나 단위 제도의 쇠퇴에 따라 무상의료서비 스가 중단되면서 도시 주민들은 별도의 사영보험에 가입하거나 의료비의 대부분을 스스로 부담하게 되었다.

3. 후진타오 시기에 기본 골간이 형성된 전민(全民) 기본보건의료제도의 구성 요소로 볼 수 없는 것은?

1 농촌합작의료제도 2 도시직공기본의료보험 3 도시주민기본의료보험 4 도시농촌의료구조제도

☆ 사회주의 조화(和谐)사회 건설을 표방한 후진타오 정부는 개혁개방 이후 지속적으로 악화된 의료보험 제도 개혁에 착수하여 모든 인민들이 의료보험 혜택을 받을 수 있도록 전민 기본보건의료제도의 골간을 구축하였 는데, 여기에는 도시직공기본의료보험, 도시주민기본의료제도, 신형농촌합작의료보험, 도시농촌의료구주제도가 포함된다. 농촌합작의료제도는 계획경제 시기 인민공사의 자금으로 운영되던 의료제도를 가리킨다.

4. 2000년대 이후 중국의 관광에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 당과 정부는 홍색관광을 적극 지원해오고 있다.

2 최근 중국인의 해외관광 건수가 급증하고 있다.

3 최근 중국의 국제관광수지 흑자폭이 커지고 있다.

4 홍색관광은 일종의 애국주의적 문화유산관광이다.

☆ 홍색관광은 1990년대 후반부터 시작되고 2000년대 중반 이후 그 규모가 확대된 중국 특유의 애국주의적 문화유산관광으로 중국공산당과 중앙과 지방정부가 적극 지원해오고 있다. 관광과 관련된 보다 최근의 현상으 로는 중국인 해외관광 건수가 급증하고 있다는 점인데, 관광객 숫자와 함께 해외에 서의 지출 규모 또한 급속 히 확대되고 있다. 반면 최근에 중국을 여행하는 외국인 숫자와 지출 비용은 다소 감소하였다. 이로 인해 최 근 몇 년간 중국의 국제관광수지는 적자 상태를 보이고 있다.

5. 1980-2000년대 중반 중국의 보건의료와 관련된 설명으로 적절하지 않은 것은?

1 3급 보건의료체제 유지 2 보건의료서비스의 시장화

3 에이즈촌 형성 및 SARS 확산 4 도시-농촌 간 의료격차 감소

☆ 개혁개방 이후 기존의 기본보건의료체제가 쇠락함에 따라 도시와 농촌간 보건의료수준의 격차가 커졌고, 경제적 여건에 따른 의료서비스의 차별화도 심화되었다. 농촌에서는 기본보건의료체제가 명목상으로만 유지되 고 실제로는 방치·붕괴된 상태에 있었으며, 도시는 보건의료제도 개혁으로 서비스의 상품화 및 시장화가 가속 화되어 서비스 혜택에서 커다란 차이가 생겨났다.

6. 최근 중국의 의료와 관련된 현상으로 볼 수 없는 것은?

1 의료시장 개방 2 공공보건의료 체계 개선

3 반려동물 무상진료 4 전민기본보건의료제도 구축 노력

☆ 후진타오 시기 본격적인 보건의료제도 개혁이 시작되면서 전민 기본보건의료제도가 구축되고 기본보건의료 체제의 골간이 새롭게 형성하였다. 또한 공공보건의료서비스 체계를 지속적으로 개선함으로써, 의료서비스의 시 장화·상품화 경향에도 불구하고, 공공의료체계의 틀이 유지될 수 있도록 많은 노력을 기울였다. 과거 중국 정부 는 의료시장 개방에 부정적이었지만, 최근 주요 대도시에서는 점차 의료시장을 개방해내가고 있는 추세이다.

7. 개혁개방 이후 중국과 중국 사람들의 관광에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

1 중국 정부는 관광을 포함한 여가활동을 적극 장려하고 있다.

2 마오쩌둥의 유산에 대한 혐오는 관광 분야에서도 확연히 드러난다.

3 소득수준이 증가하여 외국에서의 씀씀이가 커지고 있다.

4 중국을 방문하는 외국관광객이 중국인 해외관광객보다 많다.

☆ 중국의 경제적 급성장은 소비 및 여가활동 방식에도 커다란 변화를 야기하였는데, 특히 관광은 중국인들의 일 상생활 패턴 변화를 잘 보여준다. 국내 및 해외 관광을 통해 중국인들이 다양한 문화를 체험하는 기회가 확대되고 있는데, 이는 관광산업의 발전뿐만 아니라 사회변화의 요인으로 작용하기도 한다. 마오쩌둥과 관련된 유물, 유적은 지방 관광 활성화에 적극적으로 활용되고 있다. ‘홍색관광’이란 바로 중국 특유의 문화유산으로 과거 사회주의 혁 명의 유산을 활용하는 것으로, 2000년대 이후 중국공산당과 정부의 적극적 지원에 따라 폭발적으로 성장해왔다.

8. 다음 중 1990년대 의료서비스의 시장화 및 상품화와 가장 관련이 깊은 용어는?

1 社区卫生服务站 2 看病贵, 看病难 3 3급보건의료체제 4 전민기본의료보험

☆ 중국 보건의료서비스의 시장화와 상품화 문제는 사회적으로 크게 논란이 되어왔다. ‘看病贵, 看病难’은 바 로 이를 상징하는 용어로서, 중국 사회에서 상당히 널리 사용되어왔다. 2000년대 초반 중국의 의료 수준, 시 설, 환경은 발전했지만, 실제 이러한 의료서비스를 받을 수 있는 사람은 오히려 줄어들었는데, 가장 근본적인 이유는 바로 공공의료보험제도가 유명무실했기 때문이었다. 2000년대 후반 의료보험 개혁이 추진되던 시점에 서 그 당시 또는 그 직전의 상황을 ‘看病贵, 看病难’으로 묘사함에 따라 크게 유행했던 용어이다.

9. 최근 중국 관광산업의 활성화와 관련된 용어로 볼 수 없는 것은?

1 홍색관광 2 遊客 3 上山下鄕 4 애국주의 관광

☆ 중국 여행객의 증가와 관광의 활성화는 중국뿐만 아니라 전세계적인 관심을 받고 있다. 한국 또한 ‘중국인 관광객’을 지칭하는 ‘유커’(遊客)란 말이 자주 사용되고 있다. 아울러 지방정부 차원에서 각지의 관광자원을 개 발하는 데 많은 노력을 경주하는 가운데, 과거 사회주의 유산을 활용한 ‘홍색관광’, ‘애국주의 관광’ 또한 사회 적으로 주목을 받고 있다. ‘上山下鄕’은 문화대혁명 후기 도시의 지식 청년들을 농촌과 산간벽지로 보낸 운동 을 지칭하는 말이며, 최근의 관광 활성화 현상과는 관련이 없다.

10강. ‘짝퉁 천국’에서 혁신 강국으로

☆ 해적판

지식재산권으로 보호되는 제품을 무단으로 모방 또는 복제한 제품을 가리킨다. 무단 복제 행위를 뜻 하는 영어의 속어적 표현 ‘piracy(해적질)’에서 연유하였다. 지식재산권 침해 제품 또는 무단복제품이 중립적이고 정확한 용어다.

☆ 다오반(盜版)

영어 piracy에 상응하는 중국의 일상용어로서, 1990년대부터 널리 사용되기 시작했다. 처음에는 저작권 침해 제품/현상만을 가리켰으나, 이후 특허권 및 상표권 등 지식재산권 전반을 침해하는 현상을 가리키는 용어로 확대 사용되었다.

☆ 산자이(山寨)

직역하면 ‘산속의 요새’라는 뜻으로 국가 권력이 미치지 못하는 영역을 가리킨다. 2000년대 후반부터 브랜드 휴대폰을 모방한 염가의 휴대폰을 가리키는 용어로 시작하여, 이후 지식재산권 침해 여부가 모호한 모방·복제 현상을 가리키는 용어로 확대 사용되고 있다.

☆ 假冒伪劣产品

‘가짜, 모방품, 위조품, 열등품’을 가리키는 공식적인 용어로, 지식재산권을 명백하게 침해하는 제품뿐 만 아니라 불량 음식료품 등까지를 포괄적으로 지칭한다. 중국인들이 ‘다오반’으로 부르는 제품의 대 다수와 ‘산자이’로 부르는 제품의 일부가 이에 해당한다.

☆ 지식재산권

지식재산권(intellectual property; 知识产权; 지적재산권)은 개인과 기업 등의 창작물과 발명품에 경 제적 독점이라는 혜택을 부여하여 창작과 발명을 독려한다는 취지에서 생겨난 법률적 권리를 통칭하 는 용어이다. 저작권(copyright; 著作权/版权), 특허권(patent; 专利), 상표권(trademark; 商标权)이 대 표적인 구성 영역이다.

☆ 지방보호주의

중국의 각종 지방 국가기구가 입법, 사법, 행정의 영역에서 자기 지방에 유리한 방향으로 정책을 수 립하고 업무를 추진하는 경향을 가리키는 용어이다. 지방정부가 지방경제 활성화와 세수 증대를 위 해 위법적 경제 행위를 묵인하는 경우를 지적할 때 자주 사용된다.

가 우리가 흔히 ‘짝퉁’으로 통칭하는 중국의 모방·복제 현상 및 제품은 중국인들의 용법에 따라 ‘다오 반’과 ‘산자이’로 구분된다. ‘다오반’은 1990년대부터 2000년대 중반까지 만연했던 무단 모방·복제 현상 및 제품을 일컫는 말이고, 2000년 후반부터는 ‘산자이’라는 말이 널리 쓰이기 시작했다.

나 무단 모방·복제의 대상은 1차 개발과 생산에는 높은 기술력과 많은 비용이 필요하지만 2차 모방· 복제는 저렴한 비용으로 손쉽게 할 수 있다는 특징이 있다. 영화, 음악, 소프트웨어, 디자인 등이 대표적이다. 1990년대에 관련 제품에 대한 무단 모방·복제가 성행하였는데, 이러한 제품 또는 생 산 행위를 ‘다오반’이라고 칭했다.

다 2000년대 중후반 휴대폰 생산의 기술적, 자본적 문턱이 낮아지면서 염가의 휴대폰이 대량으로 생산, 유통되었다. 이 휴대폰들 중 상당수가 초기에는 위법적 요소를 지녀 ‘산자이 휴대폰’으로 불리면서 ‘산자이’라는 단어가 유행하게 되었다. ‘산자이’ 역시 일종의 모방·복제 현상이지만, ‘다 오반’과 달리 위법 요소가 명확하지 않은 경우가 많고 혁신적인 요소를 지니는 경우도 있다.

라 1990년대 이후 중국의 모방·복제 현상은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이다. 디지털 복제 기술의 발전과 일반화, 체제 전환기에 위법 행위를 통해서라도 부를 축적하고자 했던 풍토, 지재 권 침해 행위에 대한 정부의 느슨한 대처, ‘모방’을 배움의 주요한 방식으로 삼고 배움을 위한 경 미한 위법 행위에 관대했던 전통, 사유소유권 철폐와 공유를 지향하는 사회주의적 경험, 1990년 대 이후의 (반미)애국주의적 풍토 등이 그것이다.

마 모방·복제 행위에 대한 평가는 관점에 따라 다르게 나타난다. 후진국 및 후발 기업의 입장에서는 선진기술을 습득하는 지름길로 작용하며, 저소득층과 소외 계층의 입장에서는 저렴한 가격에 상 품을 소비할 수 있는 기회를 제공해준다. 그러나 선진기술을 개발한 국가나 기업의 입장에서 보 면, 그로 인해 경제적 손실이 야기될 수 있으며 개인 및 기업의 창작, 연구개발, 투자 등에 관한 의욕이 저하될 수 있다.

바 모방·복제는 중국에서도 ‘양날의 칼’로 작용했다. 하드웨어 산업이 비약적으로 발전한 반면, 무단 복제가 횡행했던 소프트웨어와 문화예술산업 분야는 발전이 더뎠다. 자국의 산업기술이 발전함에 따라 중국 정부는 2000년대 후반 지식재산권과 관련하여 공세적이고 적극적인 정책을 펼치기 시작했다. 그 결과 특허 등 관련 분야에서 괄목할만한 진전을 이루었다.

해적판(海賊版)

지식재산권으로 보호되는 제품을 무단으로 모방 또는 복제한 제품을 가리키는 용어이다. 무단 복제 행위를 뜻하는 영어 속어 ‘piracy(해적질)’ 에서 유래한 표현이다. 정확하고 중립적인 용어로는 ‘지식재산권 침해 제품(知识产权侵权产品)’ 또는 ‘무단복제품(未经授权复制品)’ 이 사용된다.

다오반(盗版)

영어 ‘piracy’ 에 대응하는 중국어 표현으로, 1990년대부터 널리 사용되기 시작하였다. 처음에는 저작권(著作权, copyright) 침해 제품이나 현상을 가리키는 용어였으나, 이후 특허권(专利权, patent) 및 상표권(商标权, trademark) 등 지식재산권 전반을 침해하는 행위를 포함하는 개념으로 확대되었다.

산자이(山寨)

직역하면 ‘산속의 요새’ 라는 의미로, 원래는 국가 권력이 미치지 못하는 지역을 가리키는 표현이었다. 2000년대 후반부터 브랜드 휴대폰을 모방한 염가 휴대폰 을 뜻하는 용어로 사용되기 시작하였으며, 이후 지식재산권 침해 여부가 불분명한 모방·복제 제품 을 포괄하는 개념으로 발전하였다. 현재는 패션, 전자제품, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 사용되며, 일부 경우에는 단순한 ‘저렴한 대체품’의 의미로도 쓰이고 있다.

가짜·모방·위조·열등 제품 (假冒伪劣产品)

‘가짜(假冒), 모방품(伪), 위조품(伪劣), 품질이 낮은 제품(劣产品)’ 을 포괄적으로 가리키는 공식 용어이다. 이는 단순히 지식재산권을 침해하는 제품뿐만 아니라, 불량 식품 및 저품질 공산품 도 포함한다. 중국에서 ‘다오반(盗版)’ 으로 불리는 제품의 대부분과 ‘산자이(山寨)’ 로 불리는 제품의 일부가 이에 해당한다.

지식재산권 (知识产权, Intellectual Property)

개인, 기업 등의 창작물과 발명품에 경제적 독점권을 부여하는 법률적 권리 를 의미한다. 창작과 발명을 장려하기 위해 도입된 개념으로, 대표적인 구성 요소는 다음과 같다.

- 저작권(著作权/版权, copyright): 문학, 예술, 학술 창작물에 대한 보호

- 특허권(专利权, patent): 발명·기술 혁신에 대한 독점적 권리

- 상표권(商标权, trademark): 상품 및 서비스의 브랜드 보호

지방보호주의 (地方保护主义)

중국에서 지방정부가 입법, 사법, 행정 영역에서 자국(自区) 또는 자시(自市) 경제를 우선시하는 경향 을 뜻한다. 이는 지방경제 활성화와 세수 증대라는 명목으로 이루어지며, 일부 지방정부는 불법적인 경제 행위를 묵인하거나, 외부 기업의 진입을 제한 하기도 한다. 결과적으로 시장 왜곡, 경쟁 제한, 산업 발전 저해 등의 문제를 초래할 수 있다.

1. 다음 중 지식재산권의 주요 분야에 해당하지 않는 것은?

1 전시권 2 상표권 3 특허권 4 저작권

〔답〕 1, 오늘날 세계 지식재산권 체제를 구성하는 중요한 영역에는 개인 및 집단의 창작물에 관한 저작권, 개인 및 집단의 새로운 발명에 관한 특허권, 그리고 제품과 서비스의 식별 표지에 관한 상표 권 등이 있다.

2. 개혁개방 이후 중국에서 모방·복제가 성행하는 이유로 보기 어려운 것은?

1 개혁개방 이후 황금만능주의에 경도된 위법적 경제행위 2 지방경제 보호 및 활성화를 위한 지방정부의 느슨한 대처 3 모방과 경미한 위법에 대해 관대했던 역사적, 문화적 전통 4 전통문화를 배척하고 서구문화를 흠모하는 문화계의 관행

〔답〕 4, 개혁개방 이후의 모방·복제 현상은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이다. 디지털 복제 기술의 발전과 일반화, 체제 전환기에 위법적 행위를 통해서라도 부를 축적하고자 하는 사회적 풍토, 지재권 침해 행위에 대한 지방정부의 묵인 또는 느슨한 대처, ‘모방’을 배움의 주요한 방식으로 삼고 배움을 위한 경미한 위법 행위에 대해 관대했던 역사적-문화적 전통, 그리고 사유소유권 철폐와 공 유를 지향했던 사회주의적 경험과 1990년대 이후의 (반미) 애국주의적 풍토 등이 그것이다.

3. 다음 중 중국에서 품질이 저급한 모방·복제품을 포괄적으로 가리키는 공식용어는?

1 海贼版 제품 2 假冒伪劣 제품 3 山寨 제품 4 盗版 제품

〔답〕 2, 지식재산권을 침해하는 무단복제품부터 가짜 음료, 분유, 식품 등 위조 또는 모방을 통해 생 산된 저급한 품질의 제품을 일컫는 공식 용어는 “假冒伪劣” 제품이다. 盗版/海贼版 제품은 그 정의상 假冒伪劣 제품에 해당하지만, 각 용어가 쓰이는 맥락은 상당히 다르다. 山寨 제품 중에는 가끔 혁신 적인 요소도 있어서 假冒伪劣 제품으로 보기 어려운 경우도 많다.

4. 다음 중 1990년대와 2000년대 중국의 모방·복제 및 지식재산권에 관한 언급으로 적절하지 않은 것은?

1 모방·복제는 중국의 소프트웨어 산업에 부정적으로 작용했다.

2 디지털 제품 무단복제의 주된 대상은 외국계 문화상품이었다.

3 중국의 문화예술 산업은 무단 복제 현상의 혜택을 받았다.

4 최근 중국은 지식재산권 제도를 자주적으로 운용하고 있다.

〔답〕 3, 모방·복제 현상은 중국 기업의 기술습득 속도를 단축시키고 광범위한 저소득층의 소비욕구 를 충족시킬 수 있었다. 그러나 다른 한편으로는 중국의 소프트웨어와 문화예술 산업에 부정적인 영 향을 끼쳤는데, 그 이유는 외국산 소프트웨어와 문화예술 상품에 대한 모방·복제가 만연하면서 정품 과 자국 제품이 시장에서 외면당했기 때문이다.

제11강. 전통종교와 오늘날의 종교 부흥

☆ “내세관(來世觀)”은 다가오는 세계, 즉 사후세계에 대한 관념을 가리키는 것으로 종교를 구성하는 기본 요소 중의 하나이다. 넓은 의미로는 사후세계를 포함하여 초자연적인 존재와 우주의 질서에 대 한 관념체계를 가리키기도 한다.

☆ “제설혼합주의(諸說混合主義)”는 서로 다른 사상이나 신념들이 혼합되어 새로운 사상 및 신념 체 계를 형성하는 현상이나 경향을 가리키는 용어다. 철학과 신학 분야에서 새로운 사상체계나 신앙형 태가 만들어지는 양상을 묘사할 때 자주 사용된다.

☆ “5대종교”는 중국 역사상 사회문화적 영향력이 크고 신도 수가 많은 5개의 종교를 일컫는 말로서, 불교, 도교, 기독교, 천주교, 이슬람교가 이에 포함된다. 기타 군소 종교나 민간신앙에 비해 교리가 체 계적이고 교단 조직이 잘 갖춰져 있으며, 이에 따라 중국 정부의 직간접적인 통제가 용이한 편이다.

☆ “三自원칙”은 중국 정부와 공산당이 강조하고 있는 종교단체 활동의 기본 원칙으로, 교단 조직을 스스로 관리하며 (自治), 종교 활동에 필요한 자금을 스스로 모금하고 (自養), 스스로의 노력을 통해 포교 활동을 해야 (自傳) 한다는 원칙이다. 명목상으로는 각 종교 교단의 자율성을 강조하고 있지만, 종교 간 연합이나 외국 종교/선교 단체와의 연계 활동을 제한하는 기능도 있다.

☆ “통일전선전술”은 특정 정치 집단이 일정한 정치상황에서 이해관계를 같이 하는 정당, 사회단체 등과 연합하여 공동의 적에 대항하거나 공동의 목적을 달성하게 위해 연합하는 전술을 말한다. 제1, 2차 세계대전 당시 서구의 사회주의 세력과 민족주의 세력이 파시즘에 공동 대항했던 사례와 20세기 전 반 중국에서 군벌과 일본 제국주의에 대항하기 위해 형성했던 국-공합작이 대표적 사례에 해당된다.

☆ “애국교회”는 중국 종교국에 등록된 기독교회를 말한다. 종교국과 통일전선부의 관리 하에 ‘三自’원 칙에 의거하여 운영되므로 교단 운영과 교회 활동이 비교적 체계적인 반면 다소 관방적인 색채를 띠고 있다. 국가의 종교 활동 개입에 반대하여 종교국에 등록하지 않은 채 지역 사회의 소규모 그룹을 중심 으로 신앙 활동을 해나가는 교회는 가정교회(지하교회)라고 한다. 가정교회는 교회의 운영이 분산적이 고 독립적이다 보니 토착적 민간신앙의 요소와 결합하여 다소 제설혼합주의적인 양상을 띠기도 한다.

가 전통 시대 중국인들이 상상했던 초자연적인 존재는 크게 신(神), 귀(鬼), 조상(祖上)으로 나눌 수 있다. 신은 관료적 이미지의 신과 비관료적인 신으로 구분되며, 신의 능력은 제한적이고 특화되었다 고 상상되었다. 귀는 악의에 찬 영혼으로 탐욕적인 존재로 묘사되었다. 사후에 자손들로부터 봉양을 받는 영혼을 조상이라 불렀는데, 조상과 자손의 관계는 상호호혜적인 것으로 인식되었다.

나 중국 전통 종교와 민간신앙의 내세관은 다음과 같은 특징을 지니고 있다. 서로 다른 종교가 혼합 된 제설혼합주의의 양상을 띠고 있고, 초자연적인 존재들도 사람과 같이 감정과 욕망이 있는 존재로 상상되었으며, 현세의 구조와 위계질서를 바탕으로 사후세계를 상상했으며, 현실세계와 사후세계는 서로 단절적이지 않고 내왕이 가능한 것으로 여겨졌다는 점 등이다.

다 중국 정부와 공산당은 원칙적으로 종교가 궁극적으로 소멸할 것이라는 입장을 견지하고 있다. 그 러나 사회주의 혁명이 완수되기 전까지는 사회통합과 안정을 위해 종교가 필요하다는 인식 아래 통 일전선전술과 애국주의의 원칙에 따라 일정한 범위 안에서 종교의 자유를 인정해오고 있다. 마오쩌 둥 시기에는 정치적 이유로 인해 종교를 탄압하는 정책이 지배적이었다.

라 당과 정부는 개혁개방 이후 경제발전과 현대화 정책을 추진하면서 사회 안정을 도모하기 위해 각 종교협회의 복원을 허용하고 재산을 환원하는 등 종교 활동 자유의 폭을 확대했다. 그러나 통일전선 전술과 애국주의 원칙, 그리고 3자원칙 등 통제정책의 기조는 그대로 유지하고 있다. 오늘날 중국의 종교는 불교, 도교, 천주교, 기독교, 이슬람교를 포함하는 ‘5대 종교’로 대표된다.

마 개혁개방 이후 사회정치적 환경이 이완됨에 따라 종교 및 민간신앙과 관련된 전통적 관행이 다시 등장하고 전통적 내세관에 입각한 조상숭배 의례도 활성화되었다. 1990년대에 들어 각종 종교 활동 에 참여하는 사람들의 수가 급속히 증가했는데, 이는 천안문 사건 전후 뚜렷해진 ‘3신의 위기’에서 비롯된 바가 크다.

바 오늘날 중국 종교 활동은 다음과 같은 특징을 띠고 있다. 무신론자이지만 실제로는 다양한 형태 의 기복(祈福)적 종교 활동에 참여하는 사람들이 많고, 기독교와 불교의 확장세가 가파르며, 농촌 지 역에서 기독교, 도교와 관련된 제설혼합주의적인 양상이 확연하다는 점 등이다.

내세관(來世觀)

다가오는 세계, 즉 사후세계 에 대한 관념을 의미하며, 종교를 구성하는 기본 요소 중 하나 이다. 넓은 의미에서는 사후세계뿐만 아니라 초자연적인 존재 및 우주의 질서에 대한 관념체계 를 포함하기도 한다.

제설혼합주의(諸說混合主義, Syncretism)

서로 다른 사상이나 신념이 결합되어 새로운 사상 및 신념 체계를 형성하는 현상 을 뜻한다. 철학과 신학 분야 에서 새로운 사상체계 또는 신앙 형태가 생성되는 과정 을 설명할 때 자주 사용된다. 역사적으로 불교, 도교, 유교가 결합한 삼교합일(三教合一) 이나, 기독교와 중국 민간신앙의 융합 등이 이에 해당한다.

5대 종교

중국에서 사회·문화적 영향력이 크고 신도 수가 많은 다섯 개의 종교 를 뜻한다.

- 불교(佛教)

- 도교(道教)

- 기독교(基督教, 개신교)

- 천주교(天主教, 가톨릭)

- 이슬람교(伊斯兰教, 이슬람교)

이들 종교는 체계적인 교리와 교단 조직을 갖추고 있어 중국 정부의 관리와 통제가 용이한 편 이다. 이 외에도 다양한 민간신앙과 소규모 종교 단체가 존재하지만, 정부의 공식적인 인정 여부에 따라 활동 범위가 제한될 수 있다.

三自원칙(三自原则, Three-Self Principle)

중국 정부와 공산당이 종교단체 운영의 기본 원칙 으로 강조하는 세 가지 원칙을 뜻한다.

- 자치(自治) - 종교단체를 스스로 관리해야 한다.

- 자양(自养) - 종교 활동에 필요한 자금을 자체적으로 조달해야 한다.

- 자전(自传) - 외부 개입 없이 독자적으로 포교 활동을 해야 한다.

이 원칙은 종교단체의 자율성을 강조하는 명목 으로 설정되었으나, 실질적으로는 외국 종교 단체 및 선교사와의 연계 활동을 제한하는 기능 도 하고 있다.

통일전선전술(统一战线战术, United Front Strategy)

특정 정치 집단이 공동의 목표를 달성하거나, 공동의 적에 대항하기 위해 다양한 이해관계 집단과 연합하는 전략을 의미한다.

대표적인 사례:

- 제1, 2차 세계대전 당시 서구의 사회주의 세력과 민족주의 세력이 파시즘에 공동 대항

- 20세기 전반 중국에서 군벌 및 일본 제국주의에 맞서 형성된 국공합작(国共合作, 국민당과 공산당의 연합)

현대 중국에서는 정치적, 사회적 연대를 형성하기 위한 수단 으로 활용되며, 특히 종교, 소수민족 정책, 대만 문제, 홍콩·마카오 정책 등에서 중요한 전략적 역할 을 한다.

애국교회(爱国教会, Patriotic Church)

중국 국가종교사무국 에 공식 등록된 기독교회를 의미한다. ‘三自원칙’ 에 따라 운영되며, 통일전선부와 종교국의 관리 하에 조직적이고 체계적인 활동 을 할 수 있다. 그러나 정부의 개입이 강해 공산당의 이념적 영향을 받을 가능성이 높다 는 점에서 논란이 있다.

이에 반해, 정부에 등록하지 않고 독립적으로 운영되는 교회는 ‘가정교회(家庭教会, 지하교회)’ 라고 한다.

- 소규모 그룹 중심으로 비공식적인 신앙 활동 을 함

- 정부의 통제를 받지 않으므로 토착적인 민간신앙과 결합하는 등 ‘제설혼합주의’적인 특징 을 띠기도 함

- 종교의 자유를 주장하며 공식 등록을 거부하는 기독교인들 사이에서 선호됨

정부는 애국교회를 통해 종교를 통제 하려 하며, 가정교회에 대한 단속을 강화하는 정책을 펼치기도 한다.

1. 다음 중 중국의 전통적 내세관의 특징에 대한 설명으로 보기 어려운 것은?

1 신(神)도 인간적인 속성을 지니고 있다고 상상되었다. 2 여러 종교와 민간신앙의 요소가 혼재되어 나타난다.

3 사후세계는 현실세계와 완전히 단절된 것으로 여겨졌다. 4 신(神)들의 서열은 관료적 위계질서가 투영된 것이다.

☆ 중국의 전통적 내세관의 주요 특성은 다음과 같다. 여러 종교와 민간신앙의 요소가 서로 혼재되어 있다는 점, 신(神)들도 인간과 같이 감정과 욕망을 지닌 존재로 상상되었다는 점, 신전(神殿)과 지옥 등 사후세계의 체계가 현세의 위계질서와 도덕체계에 입각하여 상상되었다는 점, 사후세계와 현세가 서로 연결되어 있다고 인식했다는 점 등이다.